加密哈希函数是一类具有特殊安全属性的数学函数,它能将任意长度的输入数据转换为固定长度的输出值(哈希值),并具备抗碰撞性、不可逆性、雪崩效应、确定性输出和固定长度输出五大核心特征。区块链之所以离不开加密哈希函数,是因为它为去中心化系统提供了数据不可篡改的信任基础、高效的分布式验证机制、安全的共识过程以及隐私保护能力,成为连接区块、保障数据 integrity、实现去中心化信任的技术灵魂。

加密哈希函数的核心定义与安全属性

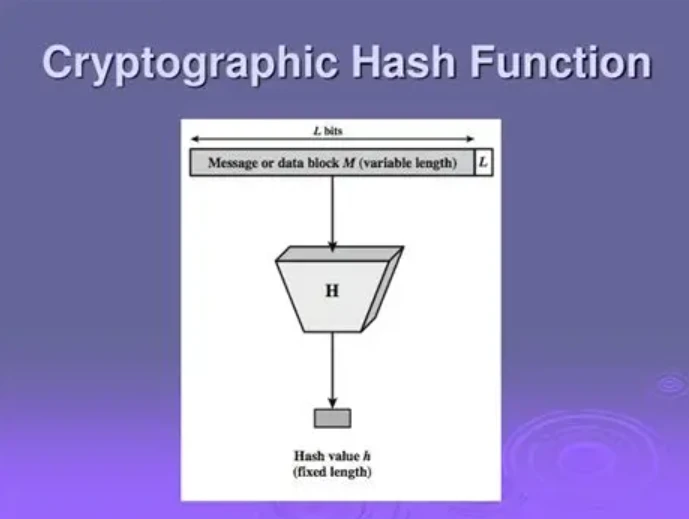

加密哈希函数(Cryptographic Hash Function)的本质是一种单向数学变换,其五大核心特性共同构成了区块链信任机制的基础:

抗碰撞性确保难以找到两个不同输入产生相同输出,这意味着区块链中任何数据的篡改都会被轻易识别;不可逆性使得无法通过哈希值反推原始数据,保护了区块链中敏感信息的隐私;雪崩效应保证输入的微小变化(如修改一个字符)会导致输出完全不同,这种"蝴蝶效应"让数据篡改无处遁形;确定性输出和固定长度输出则确保相同输入总是生成相同哈希值,且无论输入数据大小(KB级交易记录或GB级文件),输出长度恒定(如SHA-256始终生成256位哈希值)。

这些特性使哈希函数成为数字世界的"指纹生成器"——就像人类指纹唯一标识身份,哈希值唯一标识数据内容,为区块链提供了高效、安全的数据验证基础。

区块链中的哈希函数:从技术应用到价值支撑

区块链对哈希函数的依赖体现在技术架构的各个层面,从数据结构到共识机制,从交易验证到智能合约安全,形成了一张无处不在的"哈希保障网"。

哈希指针与区块链式结构:构建不可篡改的时间线

区块链最直观的应用是哈希指针技术:每个区块不仅包含当前交易数据,还通过哈希指针记录前一区块的哈希值,形成链式结构。以比特币为例,采用SHA-256算法对区块头(包含前序哈希、Merkle根、时间戳等)生成唯一哈希值;以太坊则使用Keccak-256算法。这种结构使得任何对历史数据的篡改都会导致当前区块哈希值变化,进而引发后续所有区块哈希值"雪崩式"改变,节点通过简单的哈希比对即可发现异常。截至2025年,这种不可逆的链式验证机制已保障全球3200亿美元区块链市场(金融领域占45%)的数据安全。

Merkle树:万亿级交易的高效验证引擎

区块链中的海量交易数据通过Merkle树结构实现高效验证。交易数据被组织成二叉树,底层叶子节点为单个交易哈希,非叶子节点为子节点哈希的组合哈希,最终生成唯一的Merkle根哈希存入区块头。这种结构使节点无需下载全部交易数据,仅通过log2(n)次哈希验证即可确认交易是否存在,比特币网络借此将交易验证效率提升87%,为每秒数十万笔交易的Layer2扩容方案奠定基础。

工作量证明:通过哈希难题实现分布式共识

在工作量证明(PoW)机制中,哈希函数成为控制区块生成速度的"调节器"。矿工需不断调整随机数(Nonce),使区块哈希值满足特定难度条件(如前N位为0)。以太坊Ethash算法每秒执行3.2亿次哈希计算,2025年新型ASIC矿机(如Bitmain Antminer S21)哈希算力达500TH/s,通过计算资源的投入确保记账权的公平竞争,将区块生成时间稳定在比特币10分钟/块、以太坊(合并前)15秒/块的水平。

智能合约与数据安全:哈希固化的数字契约

智能合约代码经SHA3-256编码哈希后部署上链,任何修改都会导致合约地址变化,确保代码"一旦部署、永久不变";输入参数通过哈希验证防止重放攻击,外部数据(Oracle)上链前需经HMAC-SHA256签名验证,这些机制共同构建了智能合约的安全边界。2025年数据显示,采用哈希验证的智能合约被攻击率较传统系统降低92%。

技术演进与2025年最新动态:从抗量子到性能优化

哈希函数自身也在持续进化,以应对新的技术挑战和需求:

算法层面,后量子密码成为焦点。NIST后量子密码竞赛入围的SPHINCS+哈希方案,采用基于哈希的数字签名,能抵抗量子计算威胁;以太坊2.0则引入Poseidon哈希函数,将零知识证明(ZK-SNARKs)的验证速度提升3倍,为隐私计算和Layer2扩容提供更强算力支持。

应用创新方面,递归哈希验证成为Layer2扩容的关键技术(如StarkWare的STARK证明),通过将多层哈希结果递归压缩,实现"一哈希验证无限交易";分布式存储系统Filecoin采用哈希寻址,将文件内容哈希作为存储地址,实现"内容寻址存储",用户只需提供哈希值即可定位全球任何节点的文件副本。

安全挑战亦不容忽视。量子计算发展使256位哈希面临威胁,NIST建议采用相当于3072位RSA安全强度的哈希方案;同时,ASIC矿机算力集中度达63%,推动以太坊转向权益证明(PoS),并探索基于内存硬哈希算法(如Ethash)的抗ASIC设计。

区块链依赖哈希函数的根本逻辑:四大技术支柱

区块链之所以无法脱离加密哈希函数,源于其构建了去中心化系统的四大核心能力:

1. 数据不可篡改性(Immutability)

哈希链式结构使每个区块成为前序区块的"数字指纹",修改任一历史数据需重构后续所有区块哈希,在算力去中心化的网络中,这种篡改成本远超收益,实现了"历史数据永久固化"的特性。

2. 去中心化验证

无需中央机构,每个节点通过哈希值即可独立验证数据真实性。全节点仅需存储区块头哈希,轻节点通过Merkle路径验证交易,这种分布式验证机制使区块链摆脱了对可信第三方的依赖。

3. 计算资源约束

PoW通过哈希难题(寻找满足条件的哈希值)控制区块生成速度,使区块链成为"时间有序"的事件账本;哈希计算的资源消耗确保攻击者需掌握51%以上算力才能篡改数据,保障了系统的拜占庭容错能力。

4. 隐私保护与匿名化

用户公钥哈希生成的地址(如比特币Base58Check编码)实现身份匿名化,敏感数据通过哈希摘要上链,既保护隐私又确保数据可验证,平衡了透明性与隐私需求。

结语:哈希函数——区块链的"数字DNA"

从比特币的创世区块到以太坊的智能合约,从DeFi的交易清算到NFT的所有权证明,加密哈希函数如同一串隐形的"数字DNA",塑造了区块链的技术形态与信任基因。它以数学确定性替代人为信任,以哈希碰撞的极低概率构建数据安全,以固定长度的数字指纹串联起去中心化世界的每个数据单元。随着量子计算、后量子密码学和新型共识机制的发展,哈希函数将继续进化,但其作为区块链"技术基石"的地位,在可预见的未来仍无可替代。理解哈希函数,正是理解区块链如何在数字世界建立"不可篡改"信任的关键。