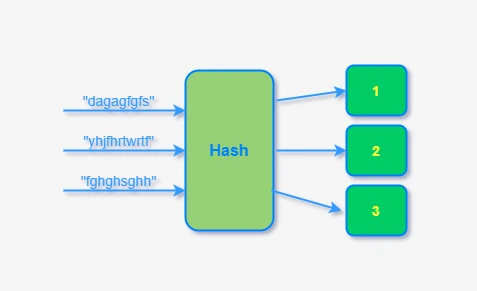

哈希算法作为密码学的核心工具,在加密钱包中发挥着不可替代的三重作用:

1. 数据完整性的"防伪标签"

哈希算法(如SHA-256)能将任意长度的交易数据压缩为固定长度的哈希值(如256位),这一过程具有"雪崩效应"——原始数据的微小改动会导致哈希值完全不同。在钱包中,每笔交易生成后会计算哈希值并全网广播,节点通过比对哈希值可快速验证数据是否被篡改。主流区块链仍依赖这一机制确保交易记录的不可篡改性,成为对抗数据攻击的第一道防线。

2. 钱包地址的"匿名化生成器"

用户的公钥直接作为地址使用存在隐私泄露风险,哈希算法通过"公钥→哈希处理→地址"的转换,既隐藏了原始公钥,又缩短了地址长度。以比特币为例,地址生成需经过"公钥SHA-256哈希→RIPEMD-160哈希→Base58编码"三步,最终形成以"1"或"bc1"开头的简短地址,兼顾安全性与可读性。

3. 交易验证的"效率加速器"

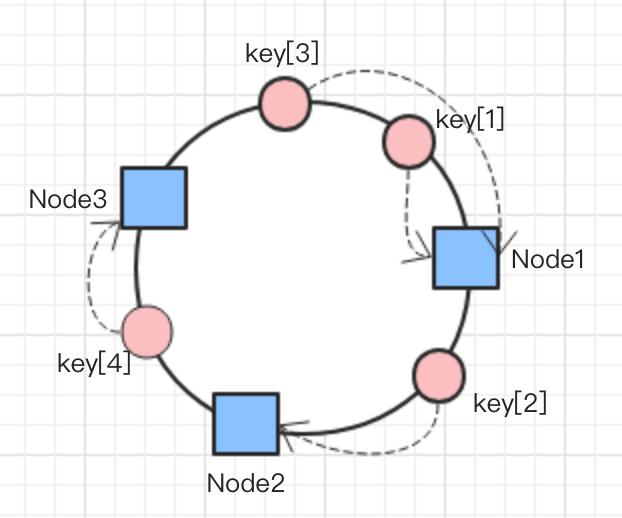

哈希算法支撑的Merkle树结构,使轻量级钱包无需同步全量区块链数据即可验证交易。Merkle树将大量交易哈希逐层聚合为一个根哈希,轻节点只需验证目标交易哈希是否属于根哈希对应的分支,即可确认交易有效性。行业报告显示,TP钱包等工具通过优化哈希计算逻辑,将交易验证速度提升30%,显著改善了用户体验。

密钥管理:从"单一防护"到"立体防御"

密钥(尤其是私钥)是资产控制权的唯一凭证,其管理需兼顾安全性、可用性与抗风险能力,以下是当前主流实践:

1. 密钥生成:从"随机"到"合规随机"

私钥的本质是一串随机数,其安全性始于生成阶段。行业标准要求钱包必须采用符合NIST SP 800-90A的加密安全随机数生成器(CSRNG),确保私钥具备"不可预测性"与"唯一性"。例如,Ledger硬件钱包通过芯片级真随机数发生器,杜绝因伪随机算法导致的密钥泄露风险。

2. 存储方案:分层防护,各取所需

根据资产规模与使用频率,主流存储方案呈现"硬件-冷-热"三级架构:

- 硬件钱包:如Ledger Nano X(支持100+区块链)、Trezor Safe 3(搭载CC EAL5+认证芯片),通过物理隔离私钥,抵御侧信道攻击与恶意软件;

- 冷存储:Ellipal Titan等设备支持完全离线生成/签署交易,50+链兼容性满足多资产管理需求;

- 热钱包:MetaMask、Trust Wallet等集成EVM链与dApp浏览器,适合日常小额转账,但需搭配安全网络环境使用。

3. 安全增强:从"单一密钥"到"分布式防护"

密钥安全技术突破传统"单钥管理"模式,形成多重防护网:

- Shamir秘密共享:将私钥拆分为N个碎片(如5/9阈值方案),需K个碎片组合才能恢复,避免单点丢失风险;

- 阈值签名(TSS):如Coinbase Wallet企业版,将签名权限分散至多个节点,任何单点泄露无法完成交易;

- 零知识证明(ZKP):Zengo钱包通过ZKP实现"无密钥交易",用户无需直接接触私钥,从源头消除泄露可能。

4. 恢复机制:标准化与智能化结合

- 助记词标准化:遵循BIP-39协议生成12-24个单词的恢复短语,搭配BIP-44路径规则支持多链资产一键恢复;

- 云备份加密:Trust Wallet等提供端到端加密云备份,用户通过独立密钥解密,平衡便捷性与安全性;

- AI异常检测:Best Wallet等工具集成机器学习模型,实时监控交易行为(如异常IP、金额),自动冻结可疑操作。

趋势与用户建议

行业前沿方向

- 量子抗性升级:Blockstream等机构试点基于格密码的哈希算法,应对未来量子计算对传统RSA/ECC加密的威胁;

- 监管合规整合:欧盟MiCA法案推动钱包接入可审计接口,实现交易溯源与反洗钱合规;

- 生物识别深化:Trezor Safe 3新增虹膜识别,硬件级生物验证进一步降低物理接触风险。

用户操作指南

- 个人用户:大额资产优先选择硬件钱包+Shamir备份(如Ledger+5/7碎片方案),热钱包仅存放日常周转资金;

- 机构用户:部署Gnosis Safe多签钱包+TSS,结合冷热分离架构与第三方审计,满足企业级安全需求。

哈希算法为加密钱包构建了底层安全框架,而密钥管理则是资产防护的"最后一公里"。随着量子计算威胁与监管要求升级,钱包技术正从"单一安全"向"体系化防御"演进。用户需根据自身需求选择合适方案,在"便捷性"与"安全性"间找到平衡,方能在区块链世界中稳健前行。