比特币挖矿作为区块链网络的核心机制之一,其运行依赖于专用硬件设备——挖矿机的持续算力输出。挖矿机在去中心化账本系统中承担着交易验证、区块生成以及共识维护的关键职能。通过执行SHA-256哈希算法,矿机竞争性地求解加密难题,以获得新区块的记账权并获取区块奖励。这一过程不仅支撑了比特币网络的安全性和不可篡改性,也构成了整个加密货币经济体系的基础。

挖矿效率直接受到硬件配置的影响,包括计算单元性能、电源稳定性、散热能力及网络连接质量等关键因素。因此,科学合理地选择和优化配置对于提升单位算力能耗比、降低运营成本具有决定性意义。本文将围绕挖矿机的核心硬件架构展开深入分析,对比主流配置方案的技术差异,并结合实际部署场景探讨配置选型策略与长期投资回报模型,最终构建一套系统化的高效挖矿配置决策框架。

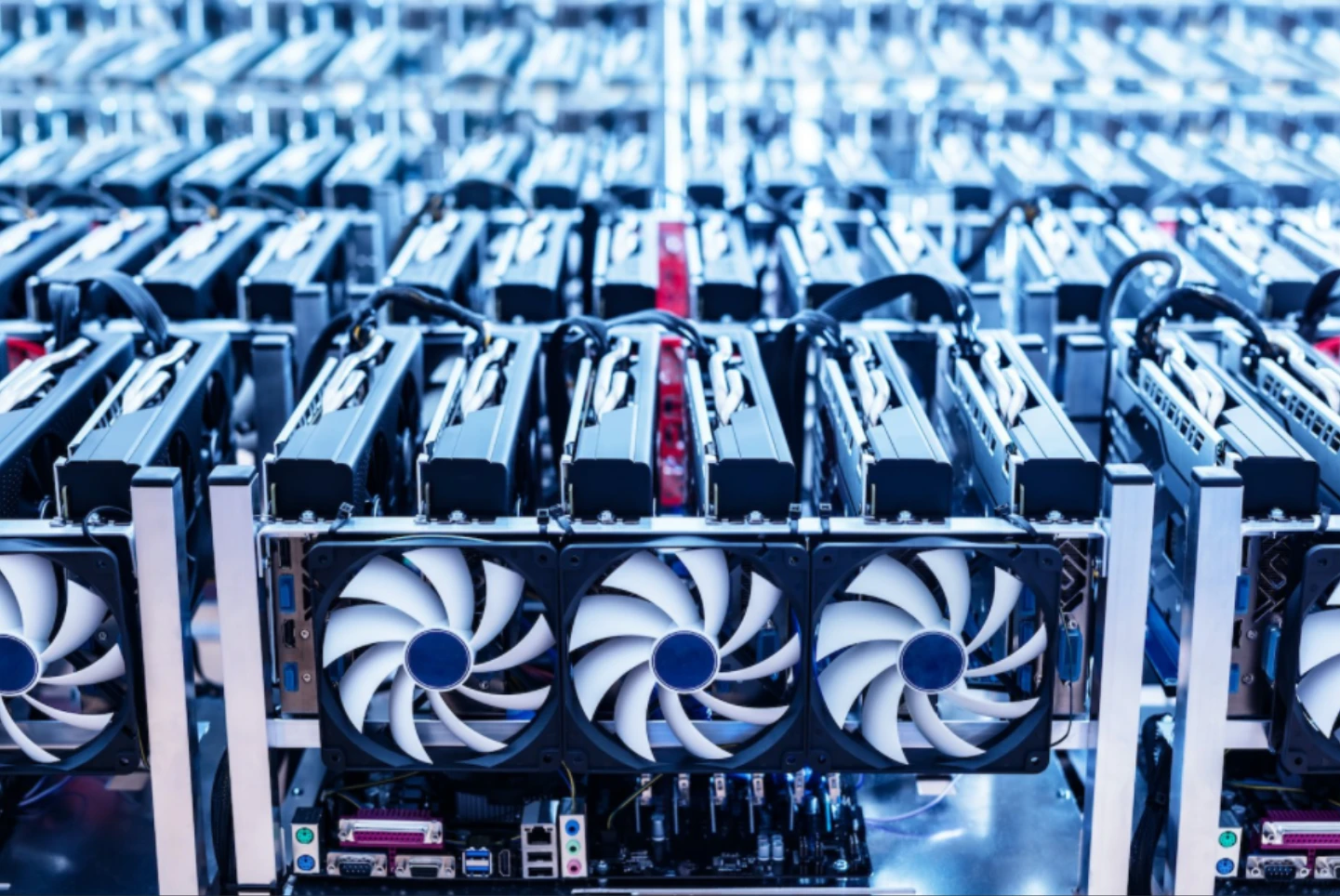

比特币挖矿机核心硬件配置详解

1. 计算单元:ASIC芯片的技术优势与演进路径

比特币挖矿的核心在于执行SHA-256哈希算法,而这一任务对计算能力的要求极高。因此,专用集成电路(ASIC)成为当前主流的挖矿计算单元。相比早期使用的CPU和GPU,ASIC芯片在能效比、运算速度以及稳定性方面具有显著优势。其设计完全针对SHA-256算法优化,使得单位功耗下的算力远超通用处理器。近年来,随着制造工艺的进步,ASIC芯片从最初的110nm制程逐步发展到目前的7nm甚至5nm级别,算力密度持续提升,同时能耗进一步降低。此外,芯片封装技术也经历了从传统QFN向更高效BGA封装的转变,以适应高密度部署需求。

2. 电源系统:高功率稳定供电方案设计

挖矿设备运行时通常处于满负荷状态,对电源系统的稳定性提出极高要求。现代ASIC矿机的整机功耗普遍超过3000W,因此必须采用高效率、高可靠性的电源模块。工业级电源供应器(PSU)具备80 Plus金牌或更高认证,转换效率可达90%以上,有效减少电能损耗。部分高端矿机还引入冗余电源设计,确保在单路供电故障时仍可维持正常运行。此外,电源管理芯片(PMIC)的集成化趋势也提升了整体供电精度与动态响应能力。

3. 散热体系:风冷/液冷技术对比与部署策略

由于ASIC芯片在高强度运算中会产生大量热量,散热系统直接影响设备的长期稳定性和寿命。风冷方案凭借成本低、维护简便等优势占据主流市场,通过高转速风扇配合多层散热鳍片实现快速热交换。然而,在大规模数据中心场景下,液冷技术因其更高的热传导效率逐渐受到青睐。液冷分为直接接触式与间接冷却两种形式,前者通过矿物绝缘液直接吸收芯片热量,后者则借助水冷板将热量导出至外部循环系统。液冷方案可将芯片温度控制在更低水平,从而提升算力稳定性并延长设备使用寿命。

4. 网络接口:低延迟连接的实现要求

挖矿过程依赖于实时同步比特币网络的区块数据,因此网络接口的性能直接影响任务提交成功率与收益获取效率。千兆以太网接口已成为标配,部分高性能矿机支持链路聚合功能,以提升带宽冗余度。为降低通信延迟,厂商通常采用定制化的嵌入式操作系统,并优化TCP/IP协议栈参数,确保数据包处理效率最大化。此外,部分企业级矿场已开始部署基于时间敏感网络(TSN)的基础设施,以满足大规模集群环境下的低抖动通信需求。

5. 存储方案:SSD与传统硬盘的性能差异

尽管存储设备在挖矿流程中并非关键组件,但其性能仍影响系统启动速度与软件加载效率。固态硬盘(SSD)因具备更快的随机读写能力,成为主流选择。SATA SSD可提供约500MB/s的连续读写速率,NVMe SSD则进一步提升至3000MB/s以上,显著缩短系统初始化时间。相比之下,传统机械硬盘(HDD)在频繁读写操作中易出现瓶颈,且抗震性较差,不利于矿机长期稳定运行。因此,当前矿机普遍采用轻量级Linux系统搭配小容量SSD即可满足运行需求。

主流配置方案对比与性能分析

1. ASIC矿机与GPU矿机的算力能耗比对比

在比特币挖矿领域,ASIC矿机凭借其专用性在算力与能耗比方面显著优于GPU矿机。以主流型号为例,ASIC矿机的算力可达数十TH/s,而单位算力的功耗通常低于50W/TH,展现出极高的能效比。相比之下,GPU矿机虽然在算力上可达数TH/s,但其功耗普遍在150W/TH以上,导致整体能效比明显落后。因此,从长期运行成本和挖矿效率来看,ASIC矿机是更具经济性的选择。

2. FPGA方案的技术可行性评估

FPGA(现场可编程门阵列)在理论上具备较高的能效比和灵活性,能够通过编程适配不同算法。然而,其开发门槛高、硬件成本昂贵,且在比特币挖矿中难以与ASIC矿机竞争。尽管FPGA在某些特定场景下具备潜力,但在当前SHA-256算法主导的比特币挖矿生态中,其技术可行性仍受限于性能与成本的双重压力。

3. 典型配置案例解析(Intel酷睿i7/Radeon HD 7990等)

在早期GPU挖矿阶段,Intel酷睿i7处理器搭配高性能显卡如Radeon HD 7990曾是主流配置。该组合在算力和稳定性方面表现尚可,但受限于GPU的高能耗和低算力密度,已难以满足当前比特币挖矿的高强度竞争需求。此外,主板、内存和固态硬盘等周边硬件的选型也需匹配高负载运行环境,以确保系统稳定性。

4. 超频技术对挖矿效率的实际影响

超频技术通过提升硬件运行频率以获取更高的算力,但同时也会显著增加功耗和发热量。在挖矿场景中,适度超频可在一定程度上提升收益,但需配合更高效的散热系统和电源供应,否则可能导致硬件寿命缩短或系统不稳定。因此,超频应作为优化手段而非核心策略,需在性能提升与运行风险之间取得平衡。

配置选择的实践策略与成本考量

在比特币挖矿的实际部署中,硬件配置的选择不仅影响算力表现,更直接关系到整体运营成本和收益效率。因此,制定科学的选型策略至关重要。

预算导向的硬件选型原则要求根据资金规模合理分配资源。对于入门级矿工,优先考虑性价比高的ASIC矿机,如比特大陆S19系列或嘉楠耘智A11系列,在有限预算内实现较高的哈希率。若预算充足,可进一步引入液冷系统以提升能效比,降低长期运行成本。

电力成本与收益回报周期计算模型是评估挖矿经济性的核心工具。需综合电价、矿机功耗、当前区块奖励及网络难度等因素,构建动态测算模型。例如,一台功耗3000W的矿机在每度电0.3元的情况下,日均电费约2.16元,结合当前比特币价格和挖矿难度,可推算出投资回收周期是否具备可行性。

散热系统冗余设计的必要性不容忽视。高负载运行下,ASIC芯片持续发热可能引发降频甚至宕机。因此,除基本风冷方案外,建议预留额外散热能力,尤其在高温或密闭环境中,采用双风扇模组或多通道风道设计可显著提升稳定性。

网络基础设施的优化空间同样关键。低延迟、高稳定性的网络连接直接影响区块提交成功率。建议采用有线千兆连接,并配置备用链路以应对突发网络波动,确保挖矿作业连续性。

行业发展趋势与技术风险预警

比特币挖矿行业的快速发展带来了诸多技术革新,同时也伴随着一系列潜在风险。首先,算力集中化趋势日益明显,大型矿场和矿池的崛起使得少数实体掌握了大量算力资源。这种集中化现象对区块链网络的去中心化架构构成威胁,可能削弱系统的抗审查性和安全性。

其次,51%攻击风险与ASIC芯片的垄断密切相关。由于ASIC矿机在哈希计算效率上的绝对优势,其生产与销售逐渐被少数厂商控制,导致个体矿工或小型矿池难以参与竞争。一旦某个实体掌握全网超过50%的算力,理论上即可发起双花攻击或阻止交易确认,严重破坏系统信任机制。

云挖矿模式作为新兴解决方案,通过降低硬件门槛吸引中小投资者参与。然而,该模式存在服务商透明度不足、收益分配不均及长期成本不可控等问题。从技术经济性角度看,用户需综合评估合约期限、电费波动及维护成本,避免因信息不对称而造成投资损失。

此外,新型加密算法(如SHA-3、Ethash等)的出现对现有硬件配置提出挑战。部分算法设计旨在抵制ASIC优化,提升GPU或FPGA的挖矿效率,从而影响市场主流设备的技术路线选择。未来挖矿硬件需具备更强的适应性与可升级能力,以应对算法迭代带来的不确定性。

结论:构建高效挖矿系统的配置决策框架

在比特币挖矿系统的设计与实施中,合理的配置决策是确保长期收益和运营效率的关键。首先,在核心配置要素的权重分配上,应优先考虑计算单元(ASIC芯片)的性能与能效比,其次为电源稳定性、散热能力以及网络延迟控制。这些要素直接影响单位算力的成本与产出。

对于短期收益与长期投资的平衡策略,需结合当前市场行情、电力成本及硬件折旧周期进行综合评估。短期内可选择高算力、低功耗的成熟矿机以快速回本;而从长期视角出发,则应关注技术迭代趋势,预留升级空间,避免因算法变更或算力竞争加剧导致设备过早淘汰。

在技术迭代背景下,配置升级路径应具备前瞻性与灵活性。例如,采用模块化设计便于关键部件更换,或通过软件优化提升现有硬件利用率。此外,随着云挖矿等新型模式的发展,也可探索混合部署方案,以降低硬件投入风险并提升整体运营弹性。