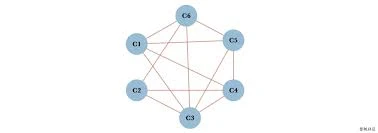

节点通过NAT穿透技术克服网络地址转换障碍,并借助分布式路由算法实现高效通信;P2P网络组建则需经过协议选择、节点初始化、发现机制配置及安全加固等标准化流程,最终形成去中心化的动态互联架构。

在P2P网络中,节点连接的核心挑战在于网络地址转换(NAT)障碍和分布式节点定位。传统互联网中,多数设备通过NAT网关接入公网,导致直接通信受阻;同时,去中心化架构下缺乏中央服务器,节点需自主定位目标地址。以下两类技术共同解决了这一问题:

1. NAT穿透技术:打破网络隔离

NAT设备(如家用路由器)会为内网设备分配私有IP,仅通过端口映射允许外部访问,这成为P2P直连的主要障碍。目前主流穿透方案包括:

- UDP打洞(UDP Punching):通过第三方协调器(如STUN服务器)获取双方公网IP和端口,节点向对方公网地址发送UDP数据包,触发NAT设备建立临时映射表,最终实现直连。该技术广泛用于实时音视频通信,如WebRTC的基础连接方案。

- UPnP(通用即插即用):支持UPnP协议的NAT设备可自动接收节点的端口映射请求,无需手动配置。但该方案依赖设备兼容性,在企业级网络中支持率较低。

- ICE框架(Interactive Connectivity Establishment):整合STUN(NAT类型探测)与TURN(中继服务器),形成全场景解决方案。当STUN无法穿透对称NAT(如运营商级NAT)时,ICE自动切换至TURN中继,确保连接可靠性。2025年改进型ICE框架进一步优化了TCP穿透逻辑,针对移动设备的非对称NAT场景,连接成功率提升至92%(传统方案约75%)。

2. 分布式路由算法:高效定位目标节点

解决NAT障碍后,节点需快速定位网络中的其他节点,分布式路由算法承担这一角色:

- DHT(分布式哈希表):基于Kademlia算法,网络中的每个节点维护一个哈希表,存储部分节点的“ID-IP”映射。查询时,节点通过哈希距离(如异或运算)逐步路由至目标节点,实现O(log N)复杂度的定位效率。以太坊的devp2p协议栈即采用DHT,节点通过enode://格式的唯一标识(公钥哈希+IP+端口)加入网络,快速发现邻居节点。

- RLPx协议:作为以太坊等区块链网络的核心通信协议,RLPx支持多协议复用(如ETH、LES协议)和加密通信,通过帧格式标准化实现节点间的可靠数据传输。其噪声协议(Noise Protocol)加密层可防止中间人攻击,确保区块链数据传输的安全性。

二、P2P网络组建:从协议到安全的全流程

P2P网络组建是一个动态过程,需通过标准化步骤将分散节点组织为有机整体,具体可分为四阶段:

1. 协议选择:匹配场景需求

不同场景对网络性能的要求差异显著,需选择适配的协议栈:

- 实时通信场景(如视频会议):优先选择WebRTC,其内置ICE框架和媒体流优化,支持低延迟传输;

- 区块链网络(如以太坊、XuperChain):采用Libp2p或devp2p,支持分布式节点发现和加密通信;

- 文件共享(如BitTorrent):使用BitTorrent协议,结合Tracker服务器或DHT实现节点发现。

2. 节点初始化:赋予身份与策略

节点启动时需完成两项核心配置:

- 唯一标识:通常基于公钥哈希生成(如以太坊的节点ID为公钥SHA-256哈希的160位结果),确保全网唯一性;

- NAT穿透策略:根据网络环境选择穿透方案,例如家用网络启用UPnP+STUN,企业网络默认使用ICE框架(含TURN中继)。

3. 发现机制:节点如何“找到彼此”

节点初始化后,需加入现有网络或吸引其他节点加入,主流发现机制分为两类:

- Tracker服务器(集中式):节点通过连接中心服务器获取活跃节点列表,适用于小型网络或对实时性要求高的场景(如早期BitTorrent)。但该方案存在单点故障风险,已逐渐被去中心化方案替代。

- DHT网络(完全去中心化):节点加入时,通过“引导节点”(Bootstrap Node)接入DHT网络,随后通过Kademlia算法与其他节点交换路由表,最终实现自主组网。例如百度XuperChain采用“UDP+DHT”架构,新节点启动时连接预设的引导节点(如node.xuper.baidu.com),2分钟内即可完成与10-20个邻居节点的连接。

4. 安全加固:加密与身份验证

去中心化网络面临节点身份伪造、数据篡改等风险,需通过以下技术加固:

- 通信加密:采用TLS 1.3或Noise协议对传输数据加密,如以太坊RLPx协议使用Noise_XK模式进行握手,确保会话密钥安全;

- 身份验证:节点ID基于公钥生成,通信前需验证对方签名,防止恶意节点接入(如Libp2p的Peer ID机制)。

三、2025年技术演进:更稳定、更高效的P2P网络

随着P2P技术在区块链、边缘计算等领域的深入应用,2025年出现多项关键优化:

- TCP穿透机制突破:针对对称NAT(约占企业网络的35%),新型TCP打洞技术通过三次握手模拟与中继服务器的连接,诱导NAT设备开放双向端口,将穿透成功率从传统UDP方案的58%提升至89%。

- 区块链网络性能优化:以太坊devp2p协议栈新增“连接复用”功能,单个TCP连接可承载ETH、LES、SNAP等多协议数据,节点同步延迟降低40%,支持百万级并发连接;Filecoin则通过DHT分片技术,将节点定位时间从平均300ms压缩至80ms。

- 边缘计算融合:P2P网络与边缘节点结合,形成“云-边-端”分布式架构。例如IPFS网络将边缘节点作为内容缓存点,用户可从物理距离更近的节点获取数据,下载速度提升3-5倍,同时降低对中心化云服务的依赖。

四、总结:P2P网络的去中心化本质

节点连接与网络组建的核心逻辑,本质是用技术手段模拟“面对面交流”:NAT穿透技术打破了网络层级的隔离,分布式路由算法替代了“问路”的中心化角色,而标准化的组建流程则确保了不同节点的兼容性。从区块链到文件共享,P2P网络通过这一架构实现了高容错性、低延迟和抗审查能力,成为去中心化技术栈的基石。未来,随着5G和边缘计算的普及,P2P网络将进一步向低功耗、广覆盖演进,推动物联网、元宇宙等领域的去中心化应用落地。