比特币哈希值作为区块链技术的核心构建模块,其本质是通过SHA-256算法将任意长度的数据压缩为固定长度的唯一字符串。这一机制不仅构成了区块间链接的基础,也确保了数据不可篡改和可追溯性,从而支撑起整个去中心化网络的安全架构。

本章将围绕三个核心维度展开:首先,明确哈希值在区块链体系中的基础性地位;其次,提出关键问题——哈希值是否具备可预测性;最后,概述文章后续将深入探讨的技术层面与安全挑战,包括算法原理、功能应用、安全性分析、现实风险及未来演进方向。通过对这些问题的系统解析,旨在揭示哈希值在保障区块链系统完整性与抗攻击能力中的技术逻辑与实际影响。

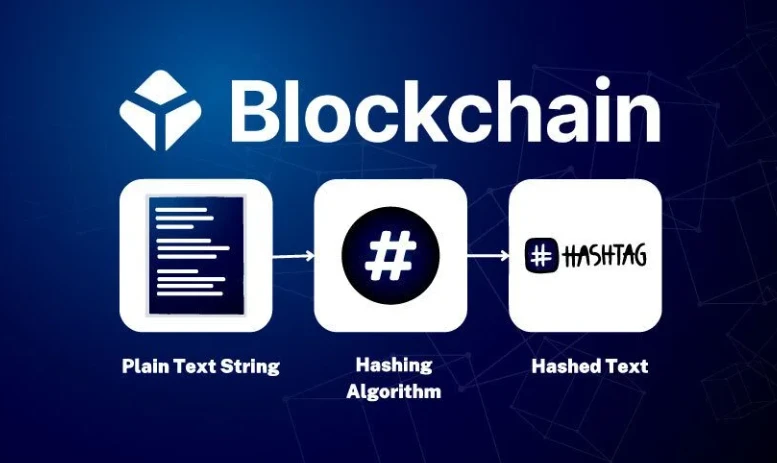

SHA-256算法的底层工作原理解析

SHA-256是比特币区块链安全机制的核心密码学工具,其设计目标在于确保数据不可篡改、输出不可预测,并具备高度的抗攻击能力。该算法的输入为固定结构的区块头,包括版本号、时间戳、Merkle根、前一区块哈希值、难度目标及Nonce等字段。这些字段共同构成输入数据的基础,任何细微变动都将导致最终哈希值发生显著变化。

在技术实现上,比特币采用双重SHA-256运算(即SHA-256d),首先对原始区块头进行一次哈希计算,再将结果作为新输入再次执行SHA-256,以增强抗碰撞能力并防止中间人攻击。这种设计提升了整体安全性,使得预测或伪造哈希值变得几乎不可能。

此外,SHA-256具备典型的“雪崩效应”:输入数据哪怕仅改变1位,输出哈希值也会呈现完全随机且无关联的变化。这一特性确保了系统的不可逆性与高敏感度,进一步强化了密码学强度。由于其单向函数属性,从输出无法反推出输入内容,从而保障了数据隐私和系统完整性。

综上,SHA-256通过严格的数学构造和复杂的运算流程,构建了一个兼具高效性与安全性的哈希生成机制,成为支撑比特币网络信任基础的关键组件。

哈希值在区块链系统中的功能应用

数据完整性验证机制

哈希值在区块链中首要且核心的功能是确保数据的完整性。每个区块包含一组交易数据,这些数据通过哈希算法生成唯一的摘要值。一旦数据被篡改,哪怕仅改动一个字符,其对应的哈希值也会发生显著变化。这种敏感性使得任何未经授权的修改都能被迅速检测到,从而保障了链上数据的真实性和不可篡改性。

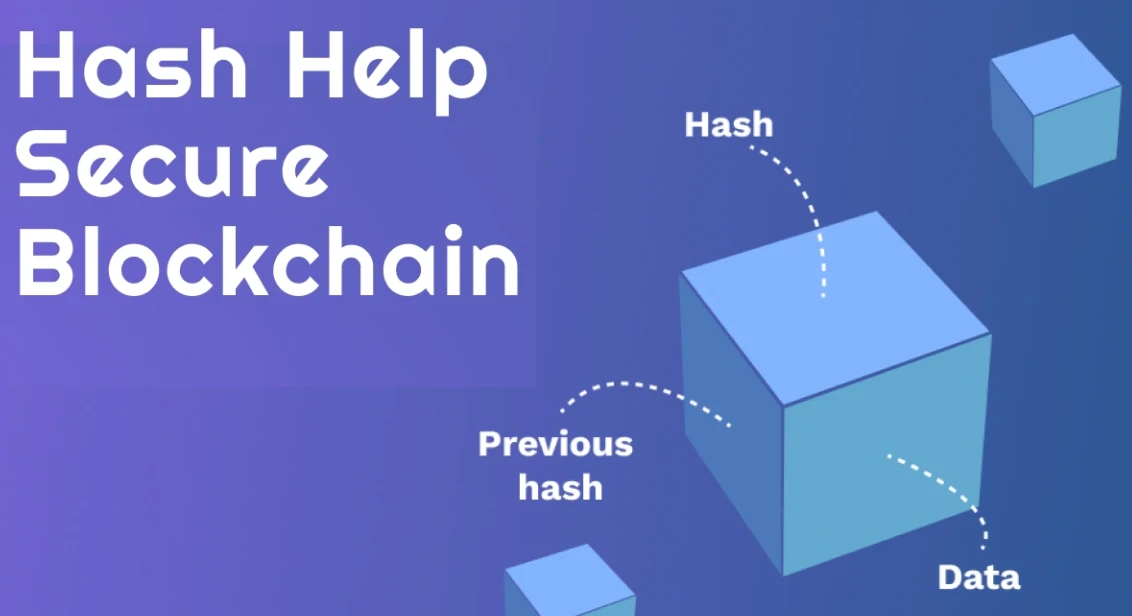

区块链式结构的链接纽带

哈希值还充当着连接区块的关键角色,构建出区块链的“链式”结构。每个新区块不仅包含自身的交易数据哈希,还引用前一个区块的哈希值。这种前后依赖的设计意味着若某一区块被更改,其后的所有区块都将失效,除非攻击者重新计算整个链的哈希值,这在算力和时间成本上几乎不可行。

工作量证明(PoW)的算力竞争原理

在采用工作量证明机制的区块链系统中,矿工需不断尝试不同的输入值,以找到满足特定难度条件的哈希结果。这一过程需要大量计算资源,形成算力竞争,确保只有付出足够算力成本的参与者才能添加新区块,从而防止恶意攻击并维护网络共识安全。

区块标识的唯一性生成规则

每个区块的哈希值由其头部信息(包括时间戳、Merkle根、随机数Nonce等)共同决定。由于输入参数的微小差异会导致输出哈希的巨大变化,因此每个区块都拥有全球范围内唯一且不可重复的标识符,为分布式账本提供精确的区块识别与追溯能力。

哈希值的安全特性技术剖析

1. 抗碰撞攻击的数学理论基础

抗碰撞性是哈希函数安全性的核心指标之一,其数学基础建立在计算复杂性理论之上。理想情况下,对于任意两个不同的输入数据,其输出的哈希值应互不相同。由于SHA-256的输出空间为2^256,理论上穷举所有可能输入以寻找碰撞在当前算力条件下几乎不可行。这种高维离散空间的组合爆炸效应构成了抗碰撞能力的数学保障。

2. 单向函数的密码学意义

哈希函数属于典型的单向函数,即正向计算高效而逆向推导困难。该特性源于算法中采用的非线性运算(如模运算、位移操作)和多轮混淆机制。即便掌握完整的哈希值,也无法通过代数方法反推出原始输入信息,这为区块链的数据不可篡改性提供了关键支撑。

3. 熵值分布与随机性验证标准

SHA-256输出结果需满足严格的统计随机性要求,其熵值接近理论最大值256比特。NIST制定的SP 800-22测试套件对哈希输出进行频数检测、游程检验、近似熵分析等16项指标评估,确保输出序列在统计意义上无法与真随机数区分,从而防止模式预测攻击。

4. 现有攻击手段的防御有效性分析

目前主流攻击方式包括暴力破解、差分分析和量子计算威胁。针对前两者,256位密钥空间使暴力破解成本呈指数级增长,而算法设计中的雪崩效应有效抵御差分攻击。尽管量子计算机理论上可通过Grover算法将破解复杂度降至2^128,但现有量子比特规模与纠错难题仍难以构成实质威胁。行业已启动基于格密码的抗量子哈希算法标准化进程以应对未来风险。

现实应用中的技术挑战与风险

1. 算力集中化引发的中心化风险

尽管区块链以去中心化为核心理念,但比特币网络中算力的集中趋势日益显著。大型矿池凭借高性能ASIC矿机和规模化运营优势,逐步掌控了全网大部分算力。这种集中化现象削弱了分布式共识机制的安全性基础,增加了51%攻击的可能性,从而对系统的抗审查性和公平性构成潜在威胁。

2. 量子计算对哈希算法的潜在威胁

SHA-256作为当前主流哈希算法,其安全性依赖于经典计算机在有限时间内难以完成暴力破解。然而,量子计算的发展可能打破这一平衡。理论上,Grover算法可将哈希碰撞复杂度从2^256降低至2^128级别,虽然目前尚未具备实际威胁,但长期来看,构建抗量子计算的哈希函数体系已成为密码学界的重要研究方向。

3. 能源消耗与环保争议的关联性

工作量证明机制依赖大规模算力竞争,导致电力资源消耗巨大。尽管部分矿区利用廉价水电或弃电资源降低环境成本,但整体行业仍面临碳排放压力。如何通过能源结构优化、引入绿色挖矿模式或转向更高效共识机制,成为可持续发展的关键议题。

4. 算法升级的兼容性难题

哈希算法作为区块链底层基础设施,一旦部署便面临严格的向后兼容要求。任何算法变更都需协调全网节点达成共识,稍有不慎可能导致链分裂甚至生态割裂。因此,在设计阶段即需充分考虑算法的可扩展性,并建立灵活的协议升级机制以应对未来安全挑战。

技术演进与行业应对策略展望

面对区块链技术在安全性、算力集中化及能源消耗等方面的挑战,行业正从多个维度推动技术演进与系统优化。抗量子加密算法已成为研究热点,随着量子计算能力的提升,传统SHA-256算法可能面临破解风险。NIST主导的后量子密码标准化进程已推动如CRYSTALS-Kyber等候选算法的发展,为未来区块链安全体系提供新选择。在算力网络层面,分布式算力调度机制和去中心化矿池架构正在探索中,旨在降低大型矿场对网络控制权的集中影响。针对能源问题,PoS机制的广泛应用以及绿色能源挖矿模式的推广成为主流解决方案。此外,哈希技术在跨链协议中的应用也日益深化,通过轻节点验证、Merkle Patricia Trie结构优化等方式,实现多链间高效、安全的数据交互,为构建互联互通的区块链生态奠定基础。

哈希值作为区块链技术的核心构件,其不可替代性体现在多个层面。从数据完整性验证到工作量证明机制,再到区块链接的唯一标识生成,哈希技术构建了区块链系统的基础安全与信任体系。无论底层算法如何演进,哈希函数在保障信息不可篡改和追溯方面始终扮演着不可替代的角色。

然而,区块链系统的安全性与效率之间始终存在张力。哈希计算的复杂性越高,系统安全性越强,但同时带来的计算资源消耗和性能瓶颈也愈加显著。这种矛盾在去中心化与可扩展性的权衡中尤为突出,成为制约区块链广泛应用的关键因素之一。

展望未来,随着抗量子加密、轻量化共识机制及跨链互操作协议的发展,区块链有望进入新的技术范式阶段。这些演进不仅将提升系统的整体效能,还将在不牺牲安全性的前提下,推动区块链向更广泛的现实应用场景延伸。