区块链技术的演进始终围绕着一个核心命题展开:如何在去中心化、安全性与效率之间实现最优平衡。共识机制作为区块链网络的信任根基,其演变直接影响着系统的运行效率、资源消耗和治理结构。从比特币开创性地引入工作量证明(Proof of Work, POW)机制开始,区块链进入了去中心化账本的时代,但同时也暴露出一系列结构性问题。随着行业的发展,权益证明(Proof of Stake, POS)机制应运而生,为解决POW所带来的高能耗、算力集中等问题提供了新的思路。在此基础上,混合共识机制逐渐成为主流趋势,旨在融合多种机制的优势,构建更具可持续性和适应性的底层架构。本文将系统分析POW机制的核心缺陷,深入解析POS模式的技术逻辑与创新价值,并探讨混合机制的发展方向,以期为理解区块链共识机制的未来路径提供专业视角。

POW机制的核心缺陷分析

工作量证明(Proof of Work, POW)作为区块链技术的原始共识机制,虽然在去中心化和安全性方面奠定了基础,但其固有缺陷也逐渐显现,尤其在可扩展性、能源效率和经济可持续性方面存在显著问题。

首先,POW机制的高能耗问题备受争议。以比特币为例,根据估算,其全网年耗电量约190亿度,按民用电价计算成本高达67-105亿元人民币。这种能源消耗不仅带来高昂的运营成本,也对环境造成负担,与全球碳中和趋势背道而驰。

其次,算力集中化风险日益突出。由于挖矿设备和电力资源的高度集中,全球前四大比特币矿场合计掌握超过51%的算力。这一现象削弱了区块链网络的去中心化特性,增加了潜在的51%攻击风险,进而可能影响交易确认的公正性和系统的稳定性。

最后,POW模式下的通货紧缩隐患不容忽视。由于私钥丢失等不可逆因素,部分加密资产将永久退出流通。以比特币为例,随着用户遗忘密钥或设备损坏等情况的发生,有效流通总量将持续减少,从而加剧通货紧缩压力,影响货币的流通性和经济激励机制的可持续性。

这些核心缺陷促使行业探索更高效的共识机制,如权益证明(POS)及混合机制,以实现更优的平衡。

POS权益证明的运作机制详解

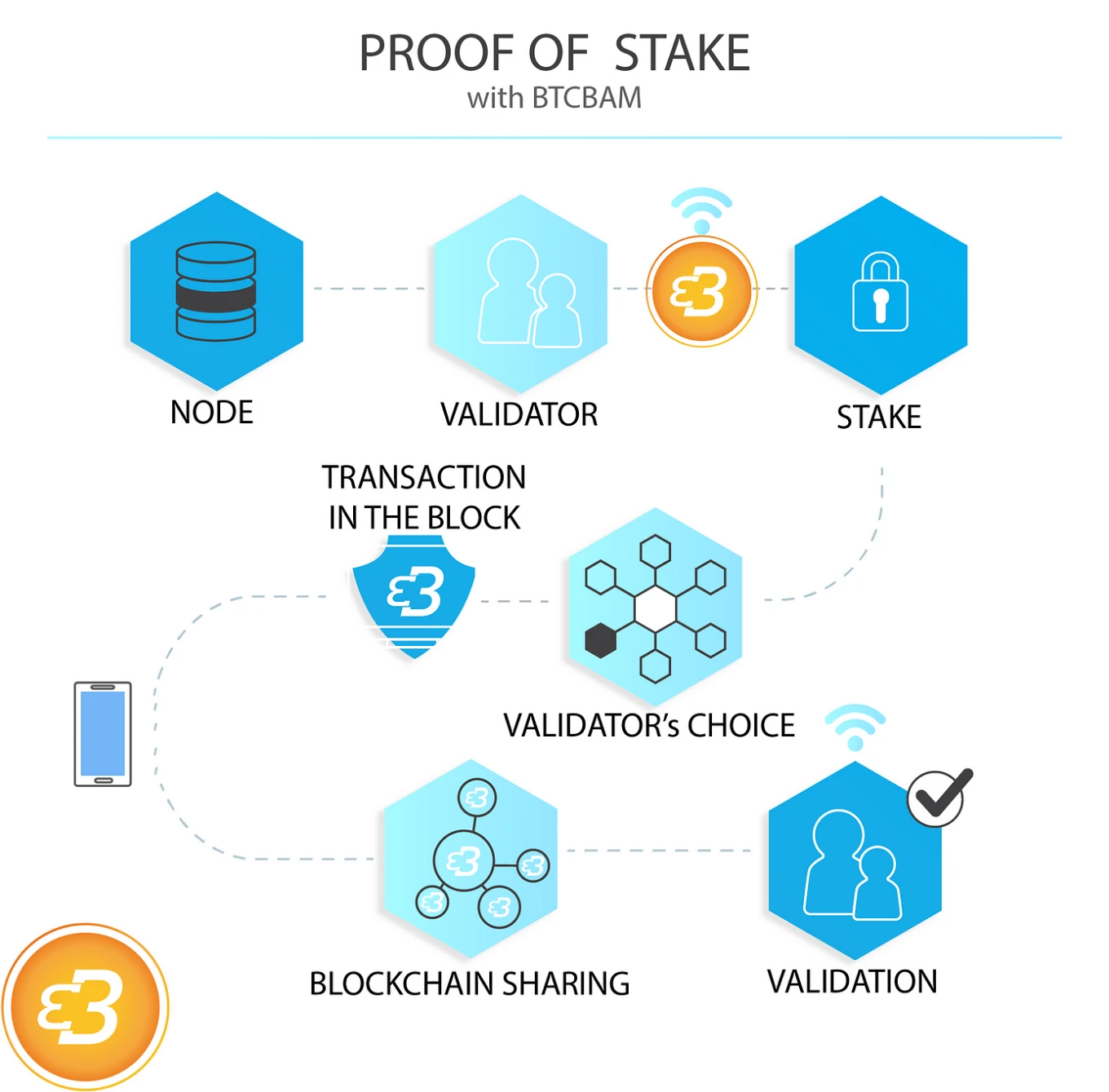

POS(Proof of Stake,权益证明)是一种替代POW(Proof of Work)的共识机制,旨在降低能源消耗并提升网络去中心化程度。其核心在于通过“币龄”这一关键参数来决定区块生成权。

1. 币龄计算模型(币量×持有天数)

币龄是POS机制中的基础指标,用于衡量用户对网络的贡献度。其计算公式为:币龄 = 持有币量 × 持有天数。例如,若某用户持有100枚代币并持续30天未进行交易,则其累计币龄为3000币天。币龄越高,用户被选中生成新区块的概率越大。一旦该用户成功发现区块,其对应的币龄将被清零,从而防止长期持币者持续垄断出块权。

2. 利息生成公式(年利率5%示例)

在POS系统中,用户通过持有代币获得利息奖励,以激励长期参与和网络稳定性。利息通常与币龄挂钩,其计算方式为:利息 = 币龄 × 年利率 / 365。假设年利率为5%,则上述3000币龄可获得约0.41枚代币的利息收益。这种设计使得用户无需依赖算力资源,仅需通过持币即可获得收益,降低了参与门槛。

3. 区块发现与币龄清零的关联机制

当用户成功生成一个区块后,其累积的币龄将被重置为零,确保所有参与者在公平起点上竞争下一轮出块机会。该机制有效避免了“富者愈富”的马太效应,同时提升了网络的安全性。此外,币龄清零也意味着用户需要重新积累权益,从而鼓励持续参与而非一次性获利退出。

综上所述,POS机制通过币龄模型、利息分配规则及出块后的权益重置机制,构建了一个低能耗、高效率且具备一定公平性的共识体系。

POS模式的问题与挑战

1. 马太效应分析(大户持续累积收益)

在POS机制中,用户通过持币时间和数量获得出块权利并获取利息,这一设计虽然降低了能源消耗,但也带来了显著的“马太效应”。持有大量代币且长期不交易的用户,其币龄持续累积,从而更频繁地获得出块奖励。这种机制使得富有的持币者持续获得更多收益,而小额持币者则难以有效参与,进一步加剧了代币分布的集中化趋势。

2. 劳动价值缺失问题

与POW机制中矿工通过算力投入换取区块奖励不同,POS机制并不直接体现“劳动”价值。用户仅需持有代币即可获得收益,无需进行实际计算工作。这导致系统对资源的利用效率存在争议,同时也削弱了网络的安全性基础——缺乏经济投入门槛可能降低攻击成本,进而影响系统的抗攻击能力。

3. 安全性与去中心化平衡探讨

POS机制在提升能效的同时,也面临安全性与去中心化程度之间的权衡难题。由于出块权利与持币量挂钩,可能导致少数大额持币者掌握过多控制权,形成潜在的中心化风险。此外,若缺乏有效的惩罚机制,恶意行为者可能以较低成本发起攻击。因此,如何在保障网络安全的前提下维持去中心化特性,成为POS机制设计中的关键挑战。

混合共识机制的技术突破

混合共识机制在设计上融合了POW与POS的优势,同时通过技术创新解决二者各自的局限性。首先,在难度目标动态调整方面,引入币龄作为核心变量,构建函数模型F(币龄, 难度值),实现挖矿难度的自适应调节。该模型中,币龄越高,挖矿难度越低,从而提升持币用户参与区块生成的概率,增强网络安全性与去中心化程度。

其次,为提升普通用户的参与度,混合机制优化了算力门槛,使得个人用户无需高性能硬件即可有效参与网络维护。这种设计不仅降低了资源消耗,也增强了系统的普惠性。

最后,在公平性保障层面,混合机制通过币龄清零规则和随机选择机制,防止权益集中化趋势,确保所有参与者在概率上享有相对公平的出块机会,从而在技术层面强化了网络的均衡发展与长期稳定性。

不同共识机制的现实应用案例

在区块链技术的发展过程中,不同共识机制的实际应用逐渐形成差异化格局。工作量证明(PoW)仍是比特币、莱特币等早期主流加密货币的核心机制,其通过算力竞争保障网络安全,但也因高能耗和算力集中化问题饱受争议。以比特币为例,其全网年耗电量折合人民币高达67至105亿元,前四大矿场算力占比超过51%,引发对中心化风险的担忧。

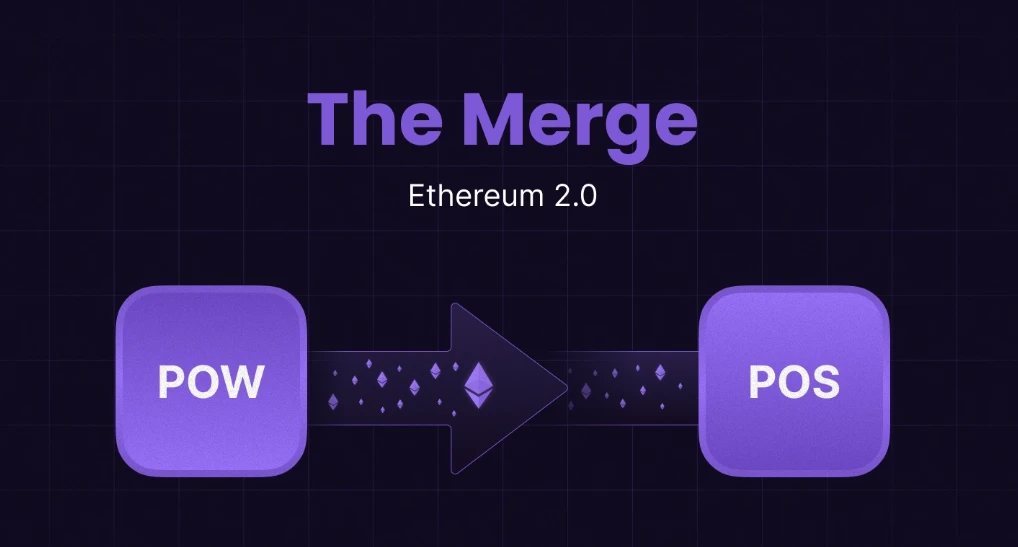

随后出现的权益证明(PoS)与混合机制则试图解决上述问题。PPCoin和NovaCoin作为PoS混合机制的代表,引入币龄(币量×持有天数)作为出块权重,并结合利息激励机制,在降低能耗的同时提升普通用户的参与度。此外,以太坊已完成的ETH2.0升级路径标志着其从PoW向PoS的全面转型,旨在通过分片链与信标链结构提升网络可扩展性与能效比,成为公链演进的重要范式之一。

数字货币共识机制的未来展望

在区块链技术持续演进的过程中,共识机制作为保障系统安全与运行效率的核心模块,其发展方向将深刻影响整个行业的未来格局。首先,去中心化原则仍是不可动摇的基础,任何形式的机制优化都应以维护分布式账本的公平性和抗审查性为前提。其次,技术层面的持续创新将成为关键驱动力,包括更高效的算法设计、更低的参与门槛以及更强的安全保障。与此同时,经济模型的可持续性也需纳入长期考量,如何平衡激励分配、避免资源垄断、提升网络活性等问题亟待解决。未来,随着跨链互操作、零知识证明等新兴技术的成熟,共识机制或将迈向更高层次的融合与重构,推动数字货币生态向更加开放、高效和绿色的方向发展。