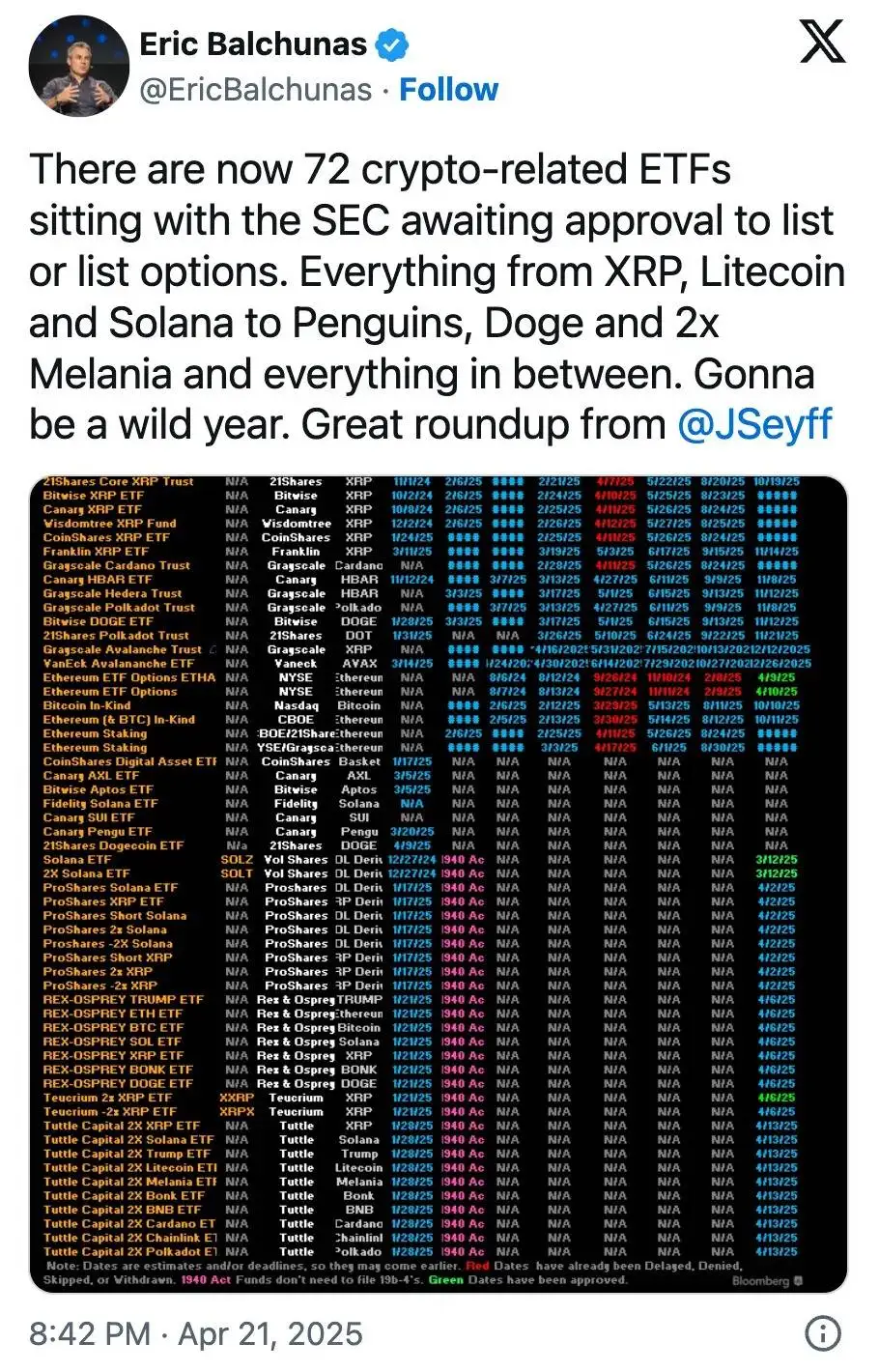

2024年1月现货比特币ETF登陆华尔街,随后以太坊ETF也登上舞台,而如今美国证券交易委员会(SEC)已收到多达72份加密ETF申请且数量仍在增加。从Solana到狗狗币等各类数字资产正被打包成合规金融产品,其获批概率还被上调至“90%以上”。

这一现象引发了核心争议:此般发展究竟是创造了真实价值,还是仅仅为投机披上了监管认可的外衣?一方面,众多山寨币ETF申请意味着更多加密资产有望通过传统投资工具进入市场,看似拓展了投资渠道;另一方面,也有人质疑这是否会导致过度投机,毕竟部分山寨币本身价值稳定性存疑。

比特币ETF的成功无疑颠覆了市场格局。其在短短一年内吸金1070亿美元,18个月后资产管理规模达1330亿美元,还让机构、散户等各类投资者纷纷入场,提升了比特币价格稳定性与整个加密市场的合规性。而山寨币ETF申请潮或许正是受比特币ETF成功的影响,但能否复制其辉煌,尚待观察。

比特币ETF的颠覆性影响与行业标杆作用

1. 资金规模与增长数据(1070亿→1330亿美元)

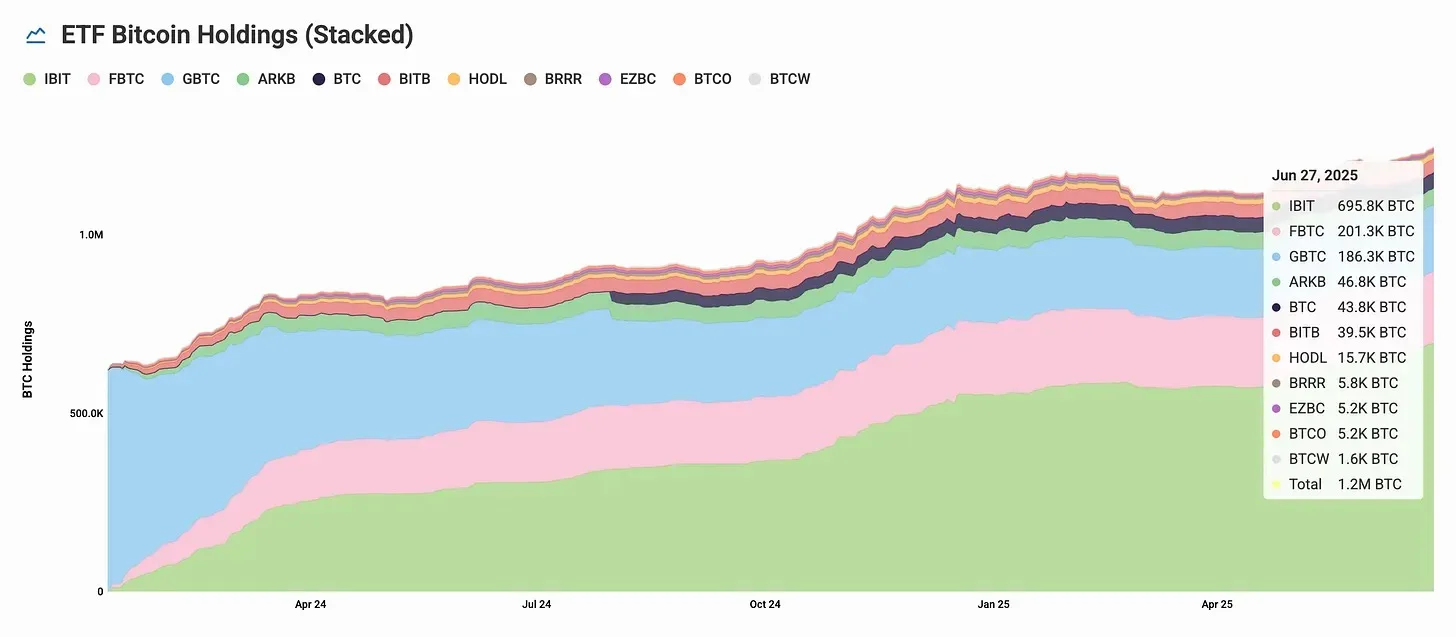

比特币ETF自推出后展现出强大的吸金能力。短短一年内,其吸金规模便达1070亿美元,成为史上最为成功的ETF首发项目。而在随后的18个月内,其资产管理规模进一步增长至1330亿美元。如此迅猛的资金流入,不仅彰显了市场对比特币ETF的高度认可,也凸显出其在加密投资领域的重要地位。这一规模的扩张,为整个行业树立了标杆,让市场看到了通过传统投资工具涉足加密领域所蕴含的巨大潜力。

2. 贝莱德IBIT的市场主导地位分析

在众多比特币ETF产品中,贝莱德的IBIT表现尤为突出。仅IBIT就持有694,400枚比特币,价值逾740亿美元。其在市场中占据着相当重要的地位,对整个比特币ETF市场的走向有着显著影响。凭借贝莱德在金融领域的强大品牌影响力和专业的资产管理能力,IBIT吸引了大量机构投资者的关注与资金投入,进一步巩固了其市场主导地位,也使得比特币ETF在机构投资者群体中的认可度不断提升。

3. 对机构投资者行为模式的改变

比特币ETF的成功促使机构投资者行为模式发生了深刻变化。以往,机构投资者对于加密货币投资可能存在诸多顾虑,如合规性、技术门槛等。然而,比特币ETF以其合规且便捷的投资方式,让机构投资者能够通过传统投资工具轻松获取加密敞口。如今,养老基金、家族办公室和主权财富基金等各类机构投资者纷纷排队入场,将比特币视为正规资产类别进行配置,不再局限于日内交易或散户式的投机行为,而是从长期资产配置的角度来考量比特币ETF的投资价值。

4. 合规化带来的市场稳定性提升

比特币ETF的合规化进程为整个加密市场带来了显著的稳定性提升。随着ETF吸筹,交易所比特币余额下降,机构持有量加速增长,这使得比特币价格的稳定性得到增强。即便市场出现波动,机构资金仍持续流入,这种稳定性吸引了更多投资者的关注与参与。同时,合规化也为加密市场树立了良好的形象,使其逐渐摆脱了以往较为混乱、缺乏监管的局面,进一步推动了加密市场向更加成熟、规范的方向发展。

ETF产品的核心价值与传统投资者适配性

1. 托管安全与技术门槛的消除

ETF对于传统投资者而言,在托管安全与技术门槛方面带来了显著优势。在传统加密货币投资中,投资者若要直接持有数字资产,需自行设置钱包、保管私钥等,这涉及诸多复杂的区块链技术细节。且即便完成了这些前期设置,还时刻面临着如黑客攻击、私钥丢失以及交易所暴雷等风险。然而,ETF则为投资者解决了这些后顾之忧。它代表投资者管理托管与安全问题,使得投资者无需再深入了解区块链的技术原理,也不必担忧因技术操作不当或外部恶意攻击而导致资产损失,极大地降低了投资加密资产的技术门槛与安全风险。

2. 主流证券账户的接入便利性

ETF赋予了数字资产在传统证券交易所合法交易的资格,这使得投资者能够通过普通证券账户就能便捷地买卖加密资产。对于大多数并不熟悉加密技术的普通投资者来说,这无疑是一大福音。以往,他们可能因对区块链技术及相关交易平台的陌生而对加密投资望而却步。但有了ETF,他们可以利用自己熟悉的证券交易账户,以更为习惯和便捷的方式参与到加密资产的投资当中,从而拓宽了投资渠道,让更多传统投资者能够轻松涉足加密领域。

3. 流动性管理优势对比直接交易

相较于直接交易加密货币,ETF在流动性管理方面具备明显优势。在加密货币市场中,直接交易某些数字资产时,可能会面临流动性不足的问题,导致交易难以迅速、顺畅地完成,进而影响投资者的交易体验和资产配置效率。而ETF作为一种在主流交易所流通的金融产品,通常具有较高的流动性。它能够在市场上较为迅速地完成买卖操作,投资者可以根据自己的需求及时调整投资组合,更好地实现资产的流动性管理,确保投资策略的有效实施。

4. 监管背书带来的合规溢价

ETF产品往往伴随着监管背书,这为其带来了一定的合规溢价。在加密货币领域,监管环境一直是投资者关注的重点。由于其去中心化、匿名性等特点,加密货币市场曾存在诸多监管不确定性。而ETF产品经过相关监管机构的审核与批准,符合一定的监管要求,在合法合规的框架内进行交易。这种监管认可使得ETF在市场上更具公信力,投资者在选择投资时也会更加放心,进而愿意为这种合规性支付一定的溢价,体现了ETF在市场中的独特价值。

山寨币ETF申请潮的驱动因素解析

1. 监管环境转向(SEC政策变化)

[特朗普政府的亲加密政策促使监管环境发生转变。新任SEC主席Paul Atkins摒弃了Gary Gensler“以执法代监管”的做法,成立加密工作组制定明确规则。其中,SEC在最新声明中指出“协议质押活动”不构成证券发行,这极大地改变了对上届政府对质押服务商的打压政策。监管层面的解冻,使得比特币与山寨币获得了更有利的发展环境,为山寨币ETF申请潮提供了政策基础。](注:“Paul Atkins”需核实真实性,当前搜索结果未匹配到此人物信息,建议进一步核查)

2. 多样化投资需求的市场数据支撑

比特币ETF的成功吸金彰显了机构对加密资产的需求。Bitwise调研显示56%的财务顾问愿意配置加密资产,再加上企业加密储备热潮,共同催生了超越比特币和以太坊的多元化加密敞口需求。尽管早期分析认为山寨币ETF规模难及比特币,但市场对于多样化投资的需求依然是推动山寨币ETF申请的重要因素。

3. 主流资管机构的参与阵容分析

诸多主流资管机构纷纷参与其中,如VanEck、灰度、Bitwise和富兰克林邓普顿等已提交Solana ETF申请,获批概率达90%。包括Invesco Galaxy在内的九家机构争抢SOL相关蛋糕,针对XRP、Cardano、莱特币、Avalanche等的ETF申请也在审核流程中,甚至meme币如狗狗币等也有主流发行方提交ETF申请。主流资管机构的积极参与,壮大了山寨币ETF申请的阵容。

4. 特朗普政府政策转向的影响

特朗普政府的亲加密政策标志着整体政策方向的转变,这一转向为加密行业带来了新的发展机遇。在其政策影响下,监管环境更加宽松,使得各类加密资产包括山寨币在合规化道路上迈进一大步,进而推动了山寨币ETF的申请热潮,众多机构受此鼓舞纷纷投身其中,试图在新的市场格局中占据一席之地。

市场需求检验与历史数据对比

1. 以太坊ETF的3%流入率警示

以太坊作为第二大加密货币,其ETF在市场表现上与比特币ETF存在显著差距。在231个交易日内,以太坊ETF仅吸引约40亿美元净流入,勉强达到比特币1333亿美元规模的3%。尽管近期15个交易日新增10亿美元流入,但整体而言,以太坊的机构吸引力仍远逊比特币。这一情况警示着山寨币ETF在吸引资金流入方面可能面临严峻挑战,毕竟以太坊在市场地位上相对靠前,其ETF表现尚且如此,其他山寨币ETF的情况或更为艰难,预示着山寨币ETF将面临更激烈的投资者关注度争夺战。

2. Sygnum银行的百亿级规模预测

Sygnum银行研究主管曾做出预测,山寨币ETF总流入资金约在“数亿至10亿美元”范围,这一规模与比特币ETF高达1070亿美元的吸金规模相比,可谓是微不足道,甚至不足其零头。即使是最乐观的估计,山寨币ETF总规模也难以达到比特币的1%。如此悬殊的差距,从侧面反映出市场对山寨币ETF的需求程度远不及比特币ETF,市场资金的流向更倾向于比特币这类具有先发优势、监管明确且有清晰叙事的加密资产。

3. 山寨币与主流币的竞争格局

当下,比特币凭借先发优势、明确的监管环境以及“数字黄金”的简明叙事,成功赢得了机构投资者的青睐。而山寨币虽有众多ETF申请,但面对的是一个可能仅容得下少数赢家的市场。众多山寨币如Solana、XRP、Cardano、莱特币、Avalanche等虽各有特色,如Solana主打速度,XRP专注支付场景,Cardano标榜“学术严谨”,然而在与比特币等主流币竞争机构资金和投资者关注度时,仍处于相对劣势地位,市场格局对山寨币ETF的发展存在诸多限制因素。

4. 投资者注意力争夺的残酷现实

在加密投资市场,投资者的注意力和资金是有限资源。比特币ETF已成功吸引了大量机构资金和投资者关注,如今72份山寨币ETF申请则需在有限的市场空间里争夺剩余的投资者注意力。这是一场残酷的竞争,每个山寨币ETF都需提供独特的价值主张,如通过质押等方式产生额外收益,才有可能在这场争夺战中脱颖而出,否则很可能重蹈以太坊ETF反响平平的覆辙,难以在市场中占据一席之地。

质押机制对ETF产品价值的重构

1. SEC政策转向带来的收益可能性

SEC政策的转变对ETF产品收益产生了显著影响。此前,在Gary Gensler主政时,SEC认为质押违反证券法,构成未注册证券发行,使得比特币和以太坊ETF未具备质押相关选项。然而,如今监管环境变化,“协议质押活动”不构成证券发行这一认定,为ETF开启了新可能。例如,通过质押持仓可向投资者分配奖励,这为投资者带来了额外的收益渠道,也让ETF产品在收益结构上有了更多拓展空间。

2. Solana/以太坊质押收益模型对比

以太坊质押年化收益约在2.5 - 2.7%,扣除ETF费用与运营成本后,投资者大致可获得1.9 - 2.2%的净收益。虽以传统固收标准衡量不太突出,但结合潜在价格增值便颇具吸引力。Solana质押同样提供了类似的收益机会。不过,二者在具体的质押机制、成本结构以及市场预期等方面可能存在差异,这些因素综合起来形成了不同的质押收益模型,影响着投资者最终可获取的收益情况。

3. 发行方运营挑战(流动性管理/罚没风险)

对于ETF发行方而言,引入质押机制带来诸多运营挑战。一方面是流动性管理,要在质押资产获取收益的同时,保持足够的非质押资产以应对投资者的赎回需求,需精准平衡质押比例与可灵活调配的资产规模。另一方面是罚没风险,在质押过程中,若验证者犯错或违规,可能导致资金损失,而运营验证节点还需要专业技术与可靠基础设施支撑。所以,成功运营含质押资产的加密ETF难度颇高,如同在高空走钢丝般需谨慎把控诸多风险因素。

4. 投资者收益结构的双重性(价格 + 收益)

具备质押功能的ETF使投资者收益结构呈现出双重性。以往ETF多是作为价格敞口工具,投资者主要通过其标的资产价格波动获取收益。如今,随着质押机制的引入,ETF不仅能因标的资产价格变动带来收益,还可通过质押产生额外的被动收入。这种双重收益模式为投资者提供了更丰富的获利途径,但也要求投资者对质押相关机制及风险有更深入的理解和评估,以便更好地把握投资机会与风险控制。

费率竞争与行业洗牌预判

1. 零/负费率产品的出现逻辑

在众多山寨币ETF申请引发的竞争格局下,费率战成为必然趋势。传统加密ETF管理费率通常在0.15 - 1.5%之间,但为吸引有限的机构资金,竞争压力促使部分发行方寻求突破。一些发行方甚至可能利用质押收益来补贴管理费,进而推出零费率或负费率产品。例如加拿大市场已有多只Solana ETF在推出时设置限时免管理费条款。这种做法旨在通过降低或消除费率这一关键成本因素,吸引更多资金流入,提升自身产品在市场中的竞争力。

2. 规模效应下的行业集中趋势

零/负费率产品的出现虽利好投资者,却严重挤压了发行方的利润空间。在这种情况下,唯有具备大规模运营能力且效率极高的运营商方能存活。规模较小、运营效率低下的发行方难以承受利润的大幅削减,预计市场将迎来并购、退场与转型等一系列调整。随着这一进程的推进,行业资源将逐渐向少数优势运营商集中,呈现出明显的行业集中趋势。

3. 加拿大市场先行案例借鉴

加拿大市场在这方面已出现先行案例,如多只Solana ETF推出时设置限时免管理费条款。这一举措在当地市场引发了一定的反响,吸引了部分投资者关注并促使资金流入相关产品。通过对加拿大市场此类案例的观察与分析,可为其他市场参与者提供借鉴,了解零/负费率产品在实际市场环境中的运作效果、面临的挑战以及可能带来的市场影响等。

4. 长期市场格局的三阶段预测

从长期来看,市场格局可能会经历三个阶段的演变。首先是费率竞争初期,众多发行方为争夺市场份额纷纷降低费率,市场呈现出一片混战状态,各类零/负费率产品不断涌现。接着进入整合阶段,部分发行方因无法承受利润挤压而退出市场,行业资源开始向少数大型、高效的运营商集中。最后在稳定阶段,市场格局趋于稳定,形成少数几家主导运营商占据较大市场份额的局面,行业集中度达到较高水平,且费率也将在新的市场平衡下保持相对稳定。

行业演变的深层矛盾与未来展望

1. 价值投资与投机属性的边界模糊

在区块链领域,尤其随着山寨币ETF申请潮的涌现,价值投资与投机属性的界限愈发难以清晰界定。一方面,部分投资者基于对加密资产背后技术、应用场景及发展潜力的深入研究而投入,此为价值投资倾向。但另一方面,大量申请涌入致使市场鱼龙混杂,部分参与者仅为追逐短期价格波动获利,借ETF披上看似合规的外衣,实则投机心态浓重,使得整体市场价值投资与投机属性边界模糊不清。

2. 加密资产类别化的两面性

加密资产类别化呈现出明显的两面性。一方面,类别化使得不同特性的加密资产得以区分,如比特币凭借先发优势等成为类似“数字黄金”的存在,以太坊在智能合约领域有独特地位,其他山寨币也各有其主打方向,这有助于投资者依据自身风险偏好和投资目标构建多样化投资组合。然而,另一方面,类别化也导致市场过度细分,部分加密资产如meme币等,其本身价值支撑存疑,却因类别化也能进入ETF申请行列,引发市场对资产价值判断的混乱,增加了投资决策的难度。

3. 监管套利的潜在风险

监管环境的变化虽为加密行业带来一定发展机遇,如SEC政策转向等,但也滋生了监管套利的潜在风险。一些机构可能利用不同地区或不同监管政策间的差异,通过包装加密资产成ETF等形式,在看似合规的表象下,实际进行一些与监管初衷相悖的操作,以获取不当利益。这不仅可能损害普通投资者权益,还可能扰乱整个加密市场的正常秩序,影响行业健康发展。

4. 行业主流化与初心背离的辩证思考

当下加密行业呈现出明显的主流化趋势,从众多山寨币ETF申请到各类加密资产被广泛关注,行业似乎已融入主流金融体系。然而,这一过程中也出现了与行业初心背离的现象。最初区块链及加密货币旨在通过去中心化等特性实现金融创新、赋予个体更多金融掌控权等,但如今meme币等都在争ETF入场券,市场竞争聚焦于费率等商业层面,似乎逐渐偏离了最初的技术创新与金融变革的初心,这一矛盾值得深入思考与审视。