哈希碰撞是密码学与区块链领域的重要概念,简单来说,它指不同输入数据通过哈希算法生成相同输出值的现象。在理想情况下,哈希函数应具备抗碰撞特性——即无法在合理时间内找到两个不同输入产生相同输出。对于比特币而言,尽管哈希碰撞在理论上存在可能性,但基于当前密码学发展水平和比特币网络的安全机制,这种攻击在可预见的未来并不具备现实可行性。

哈希碰撞的本质与密码学意义

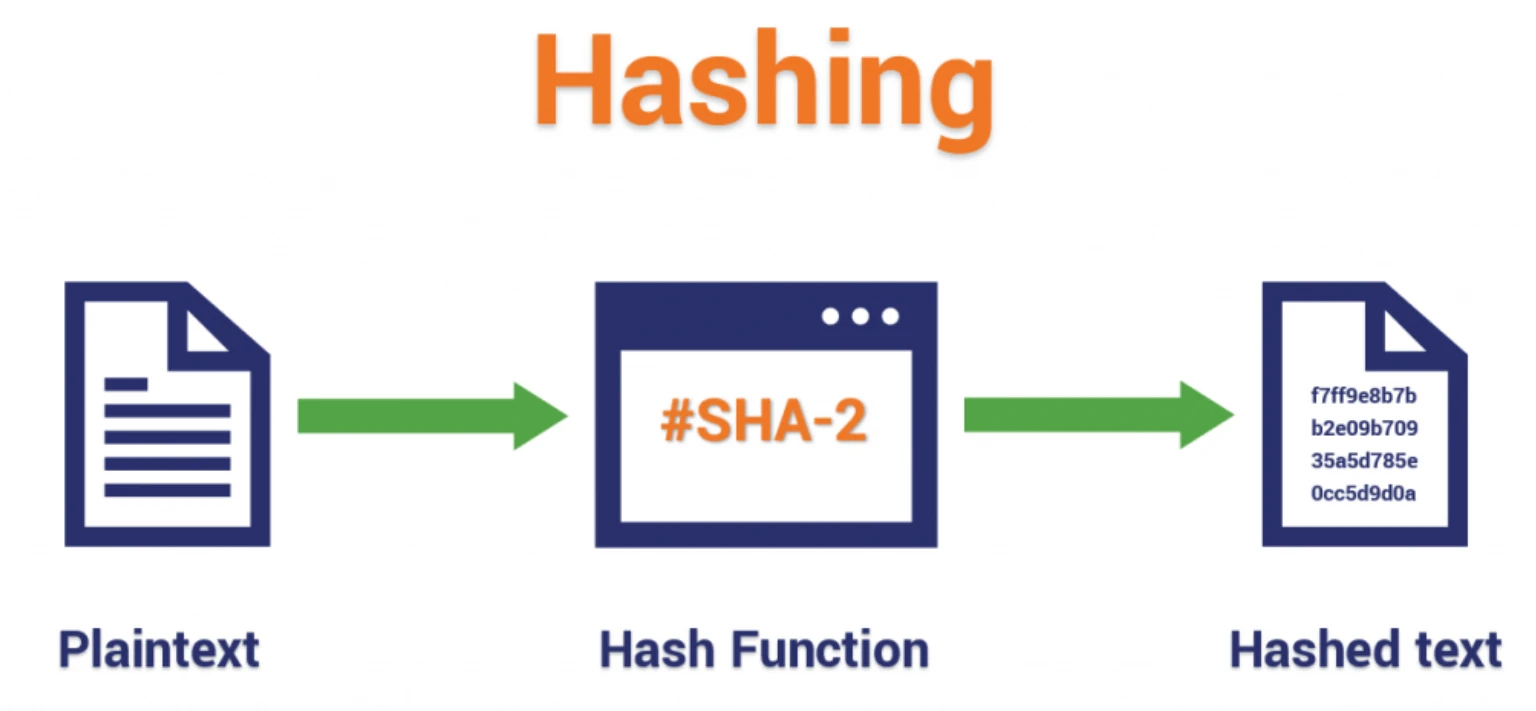

哈希函数是将任意长度输入转换为固定长度输出的数学函数,其输出被称为哈希值。在区块链与密码学领域,哈希函数需满足三大核心特性:抗原像性(无法从哈希值反推原始输入)、抗第二原像性(无法找到与给定输入具有相同哈希值的另一输入),以及抗碰撞性(无法找到任意两个不同输入具有相同哈希值)。

哈希碰撞的风险在于,若攻击者能刻意构造出具有相同哈希值的不同数据,可能导致数据完整性验证失效。例如,在数字签名场景中,这可能使伪造文件通过验证;在区块链中,则可能破坏交易记录的唯一性。不过,现代密码学算法通过设计极大的输出空间来降低碰撞概率——以SHA-256为例,其输出空间为2^256种可能值,相当于1.15×10^77个不同哈希值,理论上需进行约2^128次运算才能找到一次碰撞(生日攻击),这一复杂度在当前技术条件下几乎无法实现。

比特币如何抵御哈希碰撞攻击?

比特币网络的安全性建立在多重防护机制之上,从算法选择到经济模型,形成了对哈希碰撞的立体防御体系。

SHA-256算法的数学壁垒

比特币核心协议采用SHA-256哈希算法,其256位输出空间构建了极高的安全门槛。剑桥大学2025年区块链安全报告指出,以当前全球算力总和(约300EH/s,即每秒3×10^18次哈希运算)计算,完成一次SHA-256暴力碰撞尝试需数万亿年——这一时间远超宇宙年龄(约138亿年)。

2025年8月,美国国家标准与技术研究院(NIST)密码学年会最新研究显示,目前针对SHA-256的碰撞攻击研究仍停留在“理论可行性”阶段。最前沿的学术成果仅将攻击复杂度降低了2^40次方(即万亿分之一概率),远未达到实际可操作水平。

区块链结构的链式防护

比特币区块链通过链式结构进一步强化安全性:每个区块的区块头不仅包含本区块交易数据的哈希值,还包含前一区块的哈希值。这种设计使得修改任一历史区块需同时修改该区块之后的所有区块——根据比特币协议,攻击者需控制全网超过51%的算力才能实现这一目标,即“51%攻击”。

从数据来看,这种攻击的经济成本极高。据CoinMetrics 2025年8月监测数据,发动51%攻击的硬件与电力成本约为2.3亿美元/小时,而攻击收益(如双花攻击)往往远低于此成本。此外,比特币网络的算力分布高度分散——全球Top5矿池的算力占比总和不足40%,进一步降低了单点攻击风险。

经济模型与算力博弈的防御网

比特币的共识机制(工作量证明)将算力与经济激励深度绑定:矿工通过贡献算力维护网络安全,获得区块奖励与交易手续费。这种机制形成了动态平衡——攻击网络不仅需要承担巨额硬件投入,还需面对攻击后比特币价格暴跌导致的资产缩水风险。

2025年3月曾出现一次算力异常波动事件:某矿池算力突然下降0.3%,引发短暂市场担忧。但区块链分析公司Chainalysis随后证实,这是由于矿机固件升级中的硬件兼容性问题导致,并非恶意攻击,且未对区块生成与交易验证造成任何实质影响。这一案例也印证了比特币网络对局部算力波动的容错能力。

当前技术前沿:风险与应对

尽管哈希碰撞攻击暂不现实,但技术发展仍带来新的安全挑战,其中最受关注的是量子计算与算法理论突破。

量子计算的潜在威胁

量子计算机利用量子叠加态与纠缠特性,理论上可突破传统计算机的算力瓶颈。IBM量子计算中心2025年第三季度研究显示,破解SHA-256需至少4000量子比特的稳定运行能力,且需维持量子相干性足够长时间。然而,当前最先进的量子芯片(如IBM Osprey)仅具备433量子比特,且相干时间不足100微秒,距离实用化量子攻击仍有显著差距。

行业已提前启动防御准备:IEEE 2025年量子安全协议路线图显示,区块链行业正推进抗量子哈希算法的标准化,其中SPHINCS+算法因其无状态特性(无需存储密钥)被视为主要候选方案。比特币核心开发团队也在研究“软分叉”机制,以便在量子威胁临近时平滑过渡至抗量子算法。

算法理论研究的边界

2025年NIST密码学年会曾披露一项重要研究:通过数学优化,SHA-256的碰撞攻击复杂度可能比理论值降低2^40次方(即从2^128降至2^88)。尽管这一突破仍停留在理论层面,且2^88次运算(约3×10^26次)仍远超当前全球算力总和(约3×10^18次/秒),但它提醒行业需持续关注算法安全性。

结论:比特币的安全基石与未来展望

综合现有技术与数据,哈希碰撞攻击对比特币的威胁可总结为:理论存在,现实不可行。SHA-256算法的输出空间、区块链的链式结构、分散的算力分布,以及经济激励机制共同构建了多层次防护网。即便是NIST最新研究指出的“复杂度降低”,也仅将攻击难度从“不可能”变为“更加不可能”——2^88次运算仍需全球算力持续运行约300万年。

未来,比特币面临的主要安全挑战将来自技术代际变革(如量子计算),而非哈希碰撞本身。但行业已展现出前瞻性:从抗量子算法研发到协议升级预案,比特币生态正以开放协作的方式应对长期风险。正如IEEE量子安全路线图所强调的,“安全不是一劳永逸的状态,而是持续进化的过程”——这也正是比特币网络自2009年诞生以来,能在无数挑战中保持安全运行的核心原因。