工作量证明(PoW)作为比特币网络的核心共识机制,其通过算力竞争实现交易验证与区块生成的去中心化特性,构建了区块链技术的安全基石。本文将围绕PoW的运行原理、难度调节机制、安全特性、能源挑战及未来演进路径等关键技术点展开解析,揭示比特币挖矿背后的工程逻辑与经济模型。

工作量证明(PoW)的核心运行机制

1. 哈希运算竞争原理与算力决定权

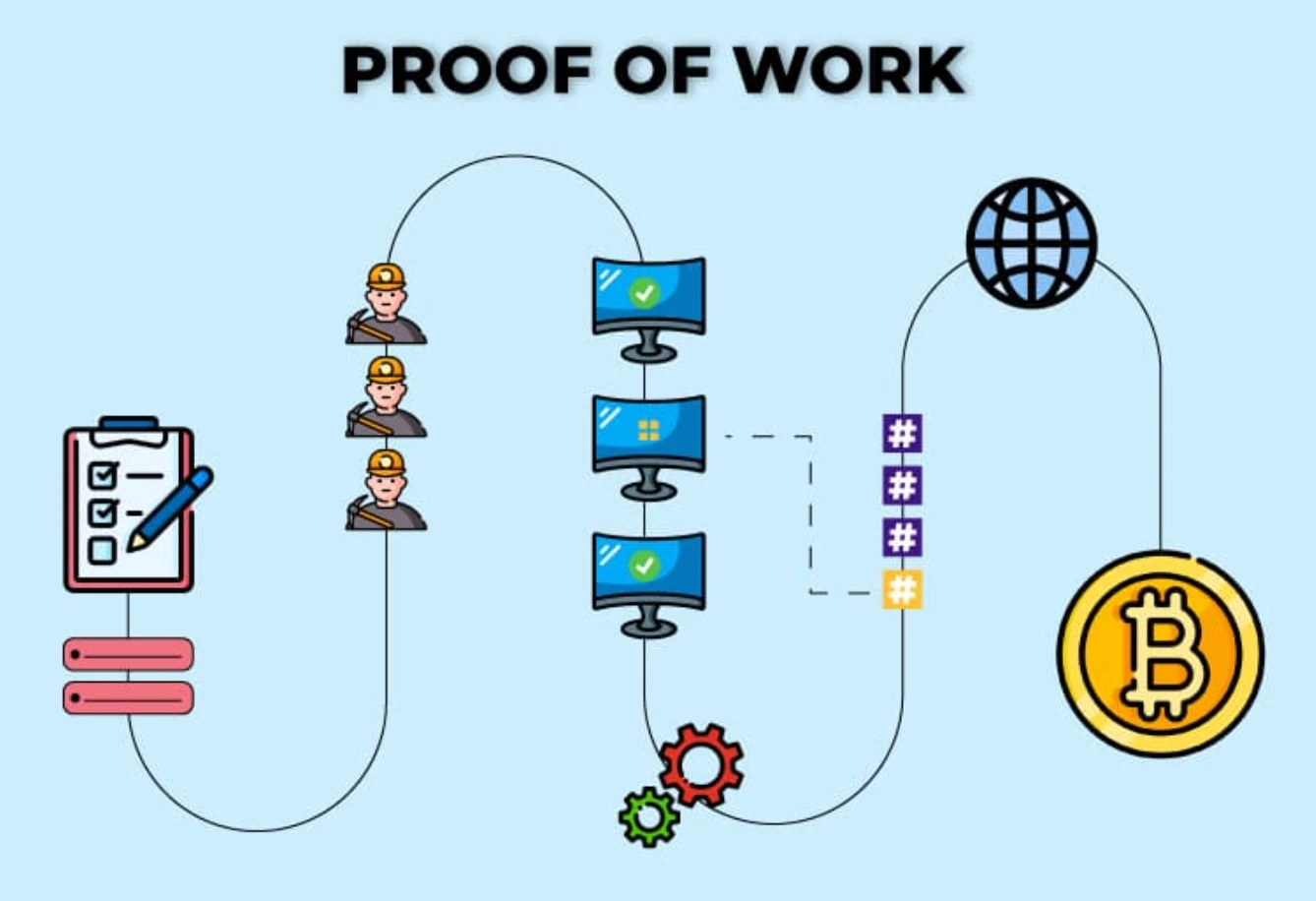

工作量证明(Proof of Work, PoW)机制的核心在于哈希运算的竞争。矿工通过不断尝试不同的随机数(nonce),对区块头进行SHA-256哈希计算,以寻找一个满足当前网络难度目标的哈希值。该过程具有不可预测性和高计算成本,确保了只有投入足够算力的参与者才有可能获得记账权。算力即投票权,掌握更多算力的矿工或矿池在新区块生成中拥有更高的概率主导出块,从而实现“谁投入多、谁收益大”的资源分配逻辑。

2. 区块头结构与难度目标值计算方式

每个区块头包含前一区块哈希、时间戳、默克尔根、版本号、难度目标(nBits)和随机数(nonce)。其中,难度目标决定了哈希值需满足的前导零位数,系统每2016个区块根据全网算力自动调整该阈值,以维持平均出块时间在十分钟左右。具体而言,若算力上升,系统将提高难度,反之则降低,从而保障比特币发行节奏的稳定性。

3. 挖矿硬件迭代与算力军备竞赛

早期比特币挖矿可通过CPU完成,随后GPU因并行计算优势成为主流。随着ASIC专用矿机的出现,算力门槛大幅提升,形成了以比特大陆(Bitmain)、嘉楠科技(Canaan Creative)等厂商主导的专业化硬件市场。这一演进推动了全球范围内的算力集中化趋势,也促使矿工不断升级设备以保持竞争力,形成持续的技术与资本投入竞赛。

动态难度调节与区块生成控制

1. 网络算力监测与难度重定周期

比特币网络通过动态调整挖矿难度,确保区块生成时间维持在约十分钟。该机制每2016个区块(约两周)进行一次难度重定,依据是前一周期内全网算力的平均出块速度。若算力上升,导致出块时间缩短,则系统自动提高哈希目标值的难度;反之则降低难度,从而实现对区块生成节奏的精准控制。

2. 十分钟出块时间的数学保障机制

十分钟的目标出块间隔并非随机设定,而是基于概率论和泊松分布模型推导而来。比特币协议将目标哈希值设置为使全网算力在平均每十分钟内找到符合条件解的概率最大化。这种设计在保证交易确认效率的同时,也为节点同步和分叉收敛提供了合理的时间窗口,增强了系统的稳定性和安全性。

3. 算力波动对挖矿收益的影响分析

随着矿机升级或矿工进出市场,全网算力常出现剧烈波动。短期内,算力激增会导致单位算力的出块概率下降,压缩矿工收益空间;而算力下降时则可能提升个体收益。长期来看,挖矿收益趋于收敛至边际成本线,形成自我调节的经济激励机制。这种动态平衡机制有效防止了算力垄断,同时促使矿工持续优化能效比以维持竞争力。

PoW的安全保障与去中心化特性

1. 51%攻击理论与现实防御成本

工作量证明(PoW)机制的核心安全假设是攻击者难以掌控超过50%的全网算力。若某一实体控制多数算力,理论上可发起“51%攻击”,实现双重支付或阻止交易确认。然而,现实中这种攻击的成本极高,不仅需要巨额资金购置硬件设备,还需承担持续的电力消耗。根据2024年数据,攻击比特币网络1小时的成本超过300万美元,且随着算力增长,这一门槛将持续攀升,从而有效保障系统安全性。

2. 分布式验证网络的抗审查机制

PoW通过分布式节点共同验证交易和区块合法性,构建了一个无需信任第三方的共识体系。每个节点独立运行,拒绝非法区块传播,使得任何单一机构无法操控交易内容或屏蔽特定地址。这种抗审查能力强化了系统的开放性和透明性,确保所有参与者在平等规则下运行。

3. 区块链分叉处理与最长链原则

当多个矿工几乎同时找到有效区块时,区块链可能出现短暂分叉。PoW机制通过“最长链原则”解决这一问题:节点始终选择累积工作量最多的链作为主链,较短的分叉最终被舍弃。该策略确保了网络在异步通信环境下仍能达成一致状态,维持全局共识的稳定性与连续性。

能源消耗与算力集中化挑战

1. 全球挖矿能耗的量化分析

比特币挖矿依赖于工作量证明(PoW)机制,这一过程需要大量计算资源持续运行,导致全球范围内的能源消耗显著增长。根据剑桥大学比特币电力消耗指数(CBECI)2024年数据,比特币网络年耗电量约为127太瓦时(TWh),相当于挪威全国年度用电量的65%。尽管部分矿场利用低电价地区或弃电资源(如水电、风电)降低运营成本,但大规模集中式挖矿仍对能源结构和环境可持续性构成压力。

2. ASIC矿机垄断与算力分布不均

ASIC矿机的出现极大提升了挖矿效率,但也加剧了算力的集中化趋势。相较于早期通用GPU挖矿,ASIC具备更高的哈希率与能效比,使个体矿工难以参与竞争。头部矿机制造商如比特大陆(Bitmain)的Antminer系列、嘉楠科技(Canaan)的Avalon矿机掌握硬件供应链主导权,而大型矿场则凭借资本优势批量部署矿机。根据Blockchain.com数据,全球前十大矿池长期占据超过55%的总算力份额,这种集中化现象削弱了比特币网络的去中心化特性,并可能引发单点故障风险。

3. 绿色能源挖矿的实践与局限

为缓解能源消耗问题,部分矿场尝试采用绿色能源进行挖矿。例如,中国四川、云南等地因丰水期电价低廉,曾成为全球主要的比特币挖矿基地之一。数据显示,巴西雨季期间约35%的矿场采用水电供电。然而,绿色挖矿的实际应用仍面临多重限制:首先,可再生能源供应具有季节性和地域性波动,影响挖矿稳定性;其次,部分所谓“绿色电力”实为电网混合能源,难以完全实现零碳排放;再者,即便使用清洁能源,挖矿设备制造与维护过程中仍涉及资源消耗与电子废弃物问题。因此,绿色能源挖矿虽为当前可行路径之一,但其规模化与可持续性仍需技术突破与政策引导。

共识算法演进与替代方案探讨

工作量证明(PoW)与权益证明(PoS)在机制设计上存在根本差异。PoW依赖算力资源的竞争,以计算能力决定记账权分配;而PoS则依据持币量和持币时长进行权重计算,降低能源消耗的同时提升了出块效率。两者在安全性、去中心化程度及可扩展性方面各有优劣,推动共识机制的持续演进。

Layer2扩容方案如闪电网络(Lightning Network)通过链下交易处理显著减少主链负载,间接影响挖矿收益模型和区块空间竞争机制。这种模式优化了交易吞吐能力,也促使矿工角色向网络维护者方向转变。

针对比特币网络的可持续发展路径,行业正探索绿色能源挖矿、算力调度优化等策略,以缓解能耗压力并提升资源利用效率。这些实践在保障网络安全的同时,也为PoW机制的长期可行性提供支撑。

总结:挖矿机制的双重性与发展前景

工作量证明(PoW)机制通过算力竞争保障了比特币的稀缺性,其核心价值在于通过数学难题的求解门槛,防止恶意攻击并确保区块生成的有序性。矿工需投入真实计算资源以获取记账权,这种资源消耗转化为网络安全性保障,使比特币具备抗审查、不可篡改的分布式账本特性。

在能源效率方面,行业正通过优化芯片工艺(如7nm→3nm制程升级)、采用可再生能源及提升矿场运营效率等方式降低单位算力能耗。数据显示,比特币网络单位算力能耗较2018年已下降68%。未来,随着硬件技术进步与绿色能源整合,挖矿的碳足迹有望进一步减少。

展望共识机制的发展,PoS及混合机制(如PoW+PoS)成为研究热点,其在降低能耗的同时试图维持去中心化特性。然而,PoW在安全性与抗攻击能力上的历史验证仍具不可替代性,预计其与新型机制将在不同应用场景中并行发展,共同推动区块链技术的演进与成熟。