比特币矿场碳排放计算主要基于能源消耗量与电网碳排放因子的乘积,同时需结合能源结构、时间周期等动态因素调整;碳足迹认证标准则在国际规范(如ISO系列)、区域政策(如欧盟MiCA)及行业自律(如BMC倡议)的推动下逐步发展,但仍面临数据透明度与标准统一的挑战。

比特币矿场碳排放计算方法

比特币矿场碳排放的核心是量化挖矿过程中电力消耗产生的温室气体,其计算需结合能源消耗总量与电力来源的碳排放强度,具体方法如下:

基础计算公式

碳排放的基本测算遵循公式:

$$\text{碳排放} = \text{能源消耗量(kWh)} \times \text{电网碳排放因子(gCO₂/kWh)}$$

- 能源消耗量:由矿机效率、算力难度及运行时长决定。例如,主流矿机Antminer S19j Pro的能耗约为30J/TH(每万亿次哈希运算消耗30焦耳),若矿场总算力为100PH/s(每秒100千万亿次哈希),每日运行24小时,则日耗电量约为:

$$\text{日耗电量} = \frac{30\text{J/TH} \times 100\text{PH/s} \times 86400\text{s}}{10^6} = 25920\text{kWh}$$(注:1PH=10³TH,1kWh=3.6×10⁶J)。

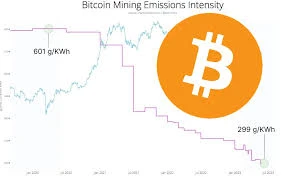

- 碳排放因子:反映电力来源的清洁程度。中国电网平均约600gCO₂/kWh(2024年数据),而挪威水电为主的电网则低于10gCO₂/kWh,两者差异达60倍。

动态调整模型

实际计算中需根据能源结构与时间周期修正:

- 可再生能源占比修正:若矿场使用100%水电,碳排放因子可降至50gCO₂/kWh以下;若混合使用50%风电(因子20gCO₂/kWh)与50%煤电(因子800gCO₂/kWh),则综合因子为410gCO₂/kWh。

- 时间维度差异:同一地区因季节发电结构变化,碳排放因子波动显著。例如,中国云南丰水期(6-10月)水电占比超80%,碳排放强度仅为枯水期(火电补充)的1/5。

区域差异与学术验证

能源结构的地域差异导致单位算力碳排放差异显著。中科院2024年研究显示,中国内蒙古矿场(煤电为主)的单位算力碳排放达800gCO₂/TH,而四川水电矿场仅为100gCO₂/TH,前者是后者的8倍。全球范围内,挪威水电矿场的碳排放因子可低至10gCO₂/kWh以下,而美国天然气为主的矿场约为400gCO₂/kWh。

碳足迹认证标准进展

碳足迹认证旨在通过统一标准规范矿场碳排放披露与减排行为,目前国际、区域及行业层面已形成多维度框架:

国际标准应用

- ISO 14064:聚焦组织层面的温室气体核算,要求矿场披露范围1(直接排放,如自有发电机)与范围2(电力间接排放)。例如,美国矿企Riot Platforms 2024年报告显示,其范围2排放占比超95%,主要源于电网电力消耗。

- ISO 14067:针对“比特币产品”的全生命周期碳足迹,需追溯从矿机制造(范围3排放)到电力消耗的全链条。例如,比特币单笔交易的碳足迹需计入矿机生产的隐含碳排放(约占总排放的5%-10%)。

区域性政策创新

- 欧盟MiCA法规(2024年生效):作为全球首个加密资产监管框架,MiCA要求能源密集型区块链(如PoW机制的比特币)发行人披露“碳强度”(如每笔交易的CO₂排放量),并对高碳链征收额外碳税。此举倒逼欧洲矿场转向可再生能源,如瑞典矿场已接入北极风电,碳强度降至0.05kgCO₂/交易。

- 中国试点计划:拟在四川、内蒙古建立“绿电挖矿”园区,要求矿场安装智能电表实时监测电力来源,接入省级碳监测平台。达标矿场可获碳配额奖励,未达标者将受限电或罚款。

行业自律与技术探索

- 比特币矿业委员会(BMC):2025年成员企业(包括Core Scientific、Bitfarms等)承诺2030年实现100%清洁能源供电,当前清洁能源占比已从2023年的39%提升至62%。

- 碳中和协议实践:Layer2解决方案如“Green Bitcoin”通过购买VCS(Verified Carbon Standard)碳信用抵消每笔交易排放,例如每枚比特币交易需购买0.1吨CO₂当量的碳汇。

现存挑战与争议

尽管计算方法与认证标准逐步完善,比特币矿场碳足迹管理仍面临三大核心问题:

数据透明度不足

矿场实际能源结构常被夸大,部分企业通过“购电协议(PPA)”形式宣称使用可再生能源,但未披露实际消纳比例。2024年行业审计显示,约30%的矿场存在“绿电数据注水”,例如宣称100%风电供电,实则仅在用电低谷期接入风电,高峰时仍依赖煤电。

标准碎片化

中欧美碳核算规则差异形成认证壁垒:欧盟MiCA要求披露“全生命周期排放”(含矿机制造),而美国SEC仅要求披露范围1和2;中国“绿电证明”因未纳入国际碳市场互认体系,导致四川水电矿场的碳排放数据难以被欧盟认可。

技术局限性

尽管以太坊转向PoS机制后能耗下降99%,但PoW链的“碳排放转移”争议显现:部分矿场将算力迁移至监管宽松地区(如哈萨克斯坦),导致全球碳排放总量未减;此外,PoS链的质押服务集中化(如Lido控制超30%的ETH质押)可能引发新的能源集中消耗问题。

未来趋势:政策与技术驱动的标准化

随着全球碳中和进程推进,比特币碳足迹管理将呈现三大趋势:

政策强制化

2025年联合国COP29谈判拟将比特币挖矿纳入国家自主贡献(NDC)报告框架,要求各国披露境内矿场碳排放;美国SEC计划2026年出台加密资产碳排放披露规则,强制矿企公开电力来源与碳强度数据。

技术创新降低排放

- 能源结构优化:阿根廷、加拿大试点“核能挖矿”,利用核电站余热供电,碳排放因子可降至5gCO₂/kWh以下;

- 碳捕捉整合:美国德州矿场测试“矿机-碳捕捉”联动系统,将挖矿余热用于驱动CO₂捕集设备,实现排放抵消。

国际标准统一

国际清算银行(BIS)牵头制定《加密资产碳核算通用标准》,计划2026年试点,拟统一碳排放因子计算方法(如电网混合系数动态调整)与数据披露模板(如实时电力来源监测接口)。

比特币矿场碳排放计算已形成“能源消耗×排放因子”的基础框架,碳足迹认证在ISO标准与区域政策推动下逐步规范,但数据透明度与标准统一仍是核心挑战。未来,政策强制披露与技术创新(如核能挖矿、碳捕捉)将推动行业向低碳化转型,而国际标准统一则是实现全球碳减排协同的关键。