近年来,两种现象引发广泛关注:中国出现博士从事外卖配送工作,韩国则有大量青年涌入加密货币交易领域。

在中国,美团骑手群体中高学历者占比颇高,如2022年美团披露有29%的骑手拥有大专及以上学历,其中不乏硕士乃至博士。而在韩国,实名注册的加密交易账户超1600万个,占全国总人口的三分之一,且曾出现比特币“泡菜溢价”现象。

这看似迥异的两种选择,实则反映出年轻人面临的共性困境。一方面,传统就业渠道回报降低,上升通道收窄;另一方面,生活成本尤其是住房压力巨大。

进一步剖析,这些困境背后凸显出一个核心命题,即年轻人复利人生的缺失。无论是外卖劳动的即时性收益,还是加密投机的高风险博弈,都难以形成可持续的、具有复利效应的价值积累路径,这成为当代年轻人在经济社会结构变迁下亟待解决的关键问题。

中国高学历外卖群体规模与成因

在中国,外卖行业骑手群体规模庞大,其中高学历者占比不容忽视。据相关数据显示,美团拥有超过745万名骑手,其中有数十万具备大专以上学历,更有数万硕士也在其中。美团官方曾在2022年披露,有29%的骑手拥有大专及以上学历,且每年还招聘超过5000名应届毕业生填补骑手岗位。

这一现象的成因是多方面的。宏观层面上,经济增长换挡,就业市场压力增大,青年失业率居高不下。如2023年中国16 - 24岁非在校青年失业率一度攀升至21.3%,虽2025年5月降至14.9%,但仍处于较高水平。许多年轻人难以找到与自身教育背景和技能匹配的工作,学历的“边际价值下滑”,使得高学历者也面临就业困境,进而选择外卖等相对易获取的工作岗位以维持生计。

在中国外卖行业,骑手们的工作被算法精准切割成诸如“20分钟内送达”“客户好评”“完成率达标”等诸多指标,他们靠完成订单量获取报酬,但难以借此积累社会资本、可迁移技能或获得职业晋升通道。

每日的努力近乎清零,无法形成“复利”效应。

韩国加密货币溢价背后的绝望投资

在韩国,加密货币市场呈现出独特景象。实名注册的加密交易账户超过1600万个,占全国总人口的三分之一。2023年上半年,韩国国内的比特币价格曾一度高出全球均价12%,形成“泡菜溢价”现象。

这种溢价并非偶然,实则反映出韩国年轻人的绝望投资心态。韩国经济增长放缓,青年失业率高,传统投资渠道回报降低,使得年轻人倾向于选择高风险高波动的加密货币作为突破口,寄希望于通过此实现财富的快速积累,尽管他们清楚其中风险巨大,但在缺乏其他更好选择的情况下,仍将命运押注于此,这并非基于对区块链技术的信仰,而是经济困境下的无奈之举。

在韩国加密货币领域,交易所提供的高杠杆产品虽有可能让本金短期内大幅增值,但也可能瞬间化为乌有。年轻人在缺乏上升通道的经济环境下,被这种高风险的金融工具吸引,将自己的本金、情绪与信任投入其中。

平台算法与金融工具对个体的异化

无论是中国的外卖平台还是韩国的加密货币交易所,其背后的平台算法与金融工具都在一定程度上对个体产生了异化作用。

在中国外卖行业,骑手们实则沦为了平台与算法运转的“燃料”,被吸取利用,却无权参与价值分配,失去了对自身财富积累的有效掌控。

结构性困境的三重压迫

经济换挡期的就业市场失衡

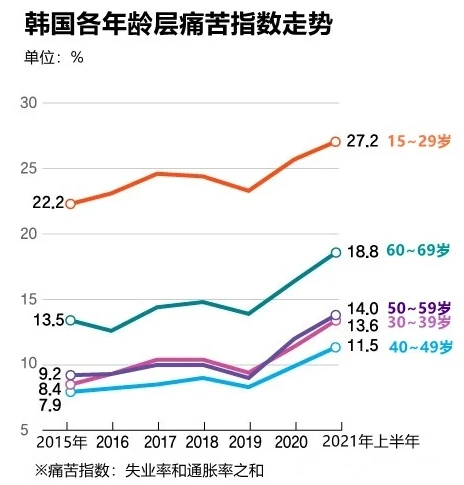

在当下的经济格局中,全球诸多国家正处于经济换挡期,这一阶段对年轻人的就业市场产生了显著冲击。以韩国为例,其人均GDP于2021年达到历史高点后进入平台期,2022和2023年的增长率连续低于全球平均水平。与此同时,韩国青年(15–29岁)失业率长期维持在6.6%左右,是全国总体失业率的两倍,清晰地展现出青年群体面临的结构性就业困境。

而中国的情况同样严峻,国家统计局数据显示,2023年中国16–24岁非在校青年失业率一度攀升至21.3%,虽2025年5月该失业率降至14.9%,但依然处于较高水平。更为关键的是,年轻人长时间难以找到与自身教育背景和技能相匹配的工作,形成了“有学历,无出路;有努力,无回报”的空转感,这在很大程度上源于经济增长放缓所引发的就业市场失衡。

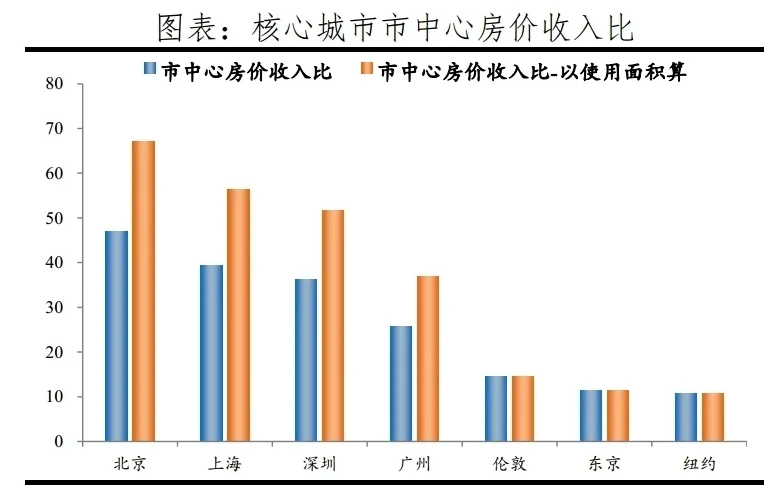

房价收入比极端失常的城市生存压力

住房问题已然成为压在年轻人身上的沉重负担。在韩国,首尔的住房价格收入比(Price-to-Income Ratio, PIR)约为15,意味着一个年轻人需不吃不喝工作15年才有可能购置属于自己的房产。而在中国,一线城市如北京、上海等,其PIR已超过34,远超OECD(经济合作与发展组织)成员国平均的7–10之间的水平,处于全球主要经济体中的极端状态。

如此高的房价收入比,使得年轻人在城市中仿若“外部居民”,既买不起房,又不敢长期租房,处于一种归属缺失且难以逃离的困境,极大地加剧了他们在城市生存的压力,进而影响到其整体的生活质量与发展规划。

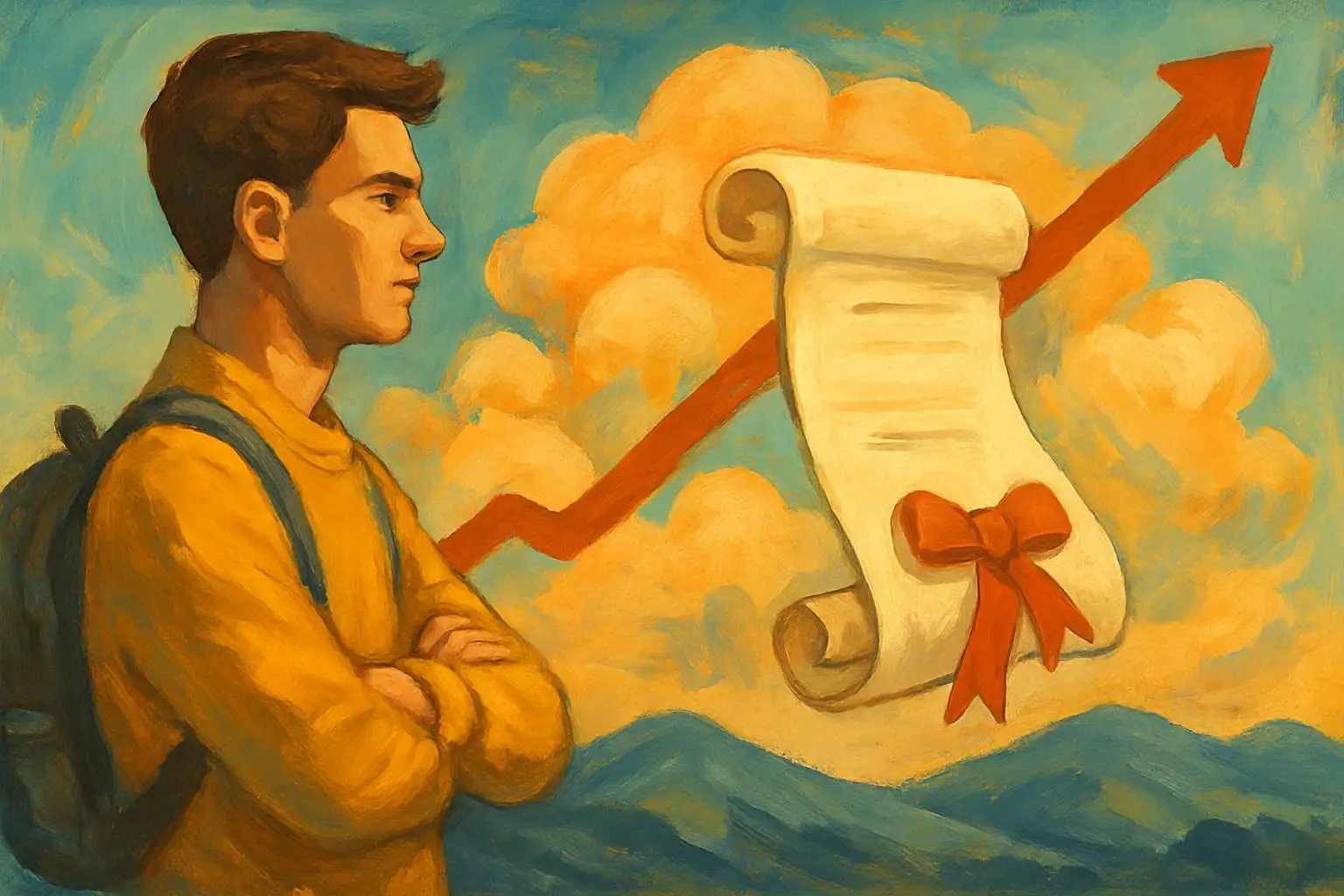

教育投资回报率持续衰减的信仰崩塌

曾经,“知识改变命运”是广为流传的信念,然而如今,这一信仰正遭受现实的强烈冲击。过去二十年,中国高校扩招促使高等教育走向全民化,招生人数从2000年的220万人激增至2025年的1050万,增长近五倍。但教育规模的大幅扩张并未带来相应的回报提升,本科毕业生的年薪中位数已连续多年停滞在6–8万元之间,在一线城市甚至难以覆盖基本的房租与生活开销。

不仅如此,学历的“边际价值下滑”现象明显。据相关研究,相比高中学历,本科文凭带来的收入溢价已从上世纪末的15%降至如今的8–10%,这意味着文凭所承载的“社会通行证”效力正迅速贬值。

教育投资回报率的持续衰减,使得年轻人对依靠教育改变命运的信仰产生了动摇,甚至崩塌。

伪选项背后的代价:复利能力的系统性剥夺

外卖劳动的即时消耗特性

在当前的经济格局下,外卖行业作为平台经济的典型代表,呈现出明显的即时消耗特性。外卖骑手们通过完成订单来获取报酬,其工作往往被精确地切割成诸如“20分钟内送达”“客户好评”“完成率达标”等诸多量化指标。他们每日穿梭于城市的大街小巷,用大量的体力和时间去换取每单相对固定的报酬,例如常见的每单6元。然而,这种劳动模式存在严重弊端,骑手们虽辛勤努力,但所付出的努力每日都会清零,难以积累起诸如社会资本、可迁移技能或获得职业晋升通道等能够产生复利效应的成果。即便送单速度极快,也几乎不存在转岗到平台运营或算法等更具发展潜力部门的可能。所以,外卖劳动的这种即时消耗特性,使得从业者很难实现价值的长期积累,复利能力被极大地限制。

加密投机的零和博弈陷阱

在韩国等地区,不少年轻人热衷于参与加密货币投机活动。他们并非基于对区块链技术本身的坚定信仰,而是出于一种经济上的绝望感。面对传统渠道回报的日益降低,以及如购房首付难攒、创业门槛高、考试竞争激烈等诸多困境,他们将希望寄托于加密货币的高杠杆产品。这些产品虽有可能让本金在短期内实现大幅增值,如1000美元的仓位在一天内可能变成1万,但同时也存在本金瞬间化为乌有的巨大风险。在加密货币的交易市场中,本质上是一种零和博弈,有人获利必然意味着有人亏损,整体市场的价值并未得到真正的创造与积累。参与者们多是凭借本金、情绪与信任在进行这场高风险的博弈,其成功概率极低,且一旦失败,往往要独自承担巨大风险。因此,加密投机这种行为,实际上是陷入了零和博弈的陷阱,严重剥夺了参与者的复利能力。

平台经济与金融资本对价值创造的垄断

无论是外卖行业所依托的平台经济,还是加密货币交易背后的金融资本运作,都在一定程度上呈现出对价值创造的垄断态势。在外卖领域,平台通过算法和规则将骑手们的劳动进行精准控制,骑手们成为了“算法运转的燃料”,虽贡献了大量的流量与劳动价值,但却无权参与平台所产生的价值分配,无法实现自身价值的有效积累以形成复利效应。在加密货币方面,金融资本通过提供高杠杆等交易工具,吸引大量年轻人参与投机,而交易过程中的价值增值多被少数资本方所获取,普通参与者很难从中实现长期稳定的价值积累,复利能力被严重抑制。

平台经济与金融资本凭借其优势地位,使得处于边缘的从业者和投机者们虽在系统中贡献了流量与波动性,但始终无法真正拥有系统内部的分润资格,进而导致其复利能力被系统性地剥夺。

破局认知:重构价值积累路径

文凭价值的认知升维

在当下的社会经济环境中,尤其对于关注区块链领域的年轻人而言,文凭价值需进行重新认知。传统观念里,文凭常被视作直接获取优质岗位与高收入的敲门砖,然而如今其光环已有所黯淡。随着高等教育的普及,如中国高校扩招使得高校招生人数从2000年的220万人到2025年突破1050万,学历不再稀缺,其承载的“社会通行证”效力也在下降,本科文凭带来的收入溢价相比上世纪末已大幅降低。但这并不意味着文凭毫无价值,它实则是进入新平台、新行业、新市场的最低门槛,是一张“附带期权”的基础资产。关键在于要主动行使“再学习的期权”,通过不断重塑知识结构、跳出熟悉区间,让文凭在持续转化中变现为机会,而非使其烂在简历里。

可迁移技能的复利构建

在区块链行业快速发展以及社会经济结构不断变化的背景下,不能再寄希望于一次考试、一次录用就定终身。新的现实要求以每6个月为单位迭代自己,着重培养具备“可复利×可迁移”特性的技能。像AI工具应用、数据分析、Web3安全、跨境远程协作能力、视频表达力等领域的技能就颇具优势,它们学习曲线短,通常3 - 6个月便可初步掌握;且技能可迁移,能够应用于多个平台、行业;还具有明显的市场溢价,为稀缺岗位所争抢。在“学历溢价”崩塌的当下,这种能力组合的复利已然成为新的社会通行证,有助于在不同场景下持续积累价值,实现个人发展的良性循环。

跨周期资产配置的防御策略

对于涉足区块链领域的人士来说,构建跨周期资产配置能力至关重要。虽不必成为投资高手,但需拥有抵御经济周期波动的基本手段。在留足生活费之后,可选择具备长期稀缺性的资产进行低频率定投,比如比特币。比特币在此情境下,并非是一种赌博工具,而是作为对抗通胀的锚,是打破“只靠工资活着”模式的起点,能够帮助建立起与平台无关、与行情脱钩的个人金融结构,跨越本地经济周期,实现资产的独立性,为个人财务状况提供一种防御型保障。

主体性重建的思维革命

在区块链相关活动以及各类经济行为中,最关键的是要停止将人生主动权交给外部平台UI的操控。不能被诸如“完成30单奖励150元”之类的弹窗左右时间安排,也不应被“BTC突破11万”这样的行情推送牵动情绪。真正的自由在于,即便平台宕机、行情中断的48小时里,自身依然具备独立运转与判断的能力。人生不应是一场靠刷单或搏涨的竞速游戏,而应是一条可自我设计、能长期积累的复利曲线。这条曲线的起点,便是认知的觉醒,即重建主体性思维,从被平台系统定义的被动状态转变为主动定义自己人生走向的积极状态。

结语:在系统裂缝中重建人生主权

强调方向感的价值超越学历与资本

在区块链领域乃至整个社会经济环境下,当下众多从业者最匮乏的并非学历亦非资本,而是明确的方向感。学历仅为进入行业的基础门槛,资本虽能提供一定助力,但都不足以确保在如区块链这般充满变数与机遇的领域中取得持续成功。以过往诸多投身加密货币市场的经历为例,高学历者未必能精准把握市场走势,雄厚资本者也可能因盲目跟风而遭受重创。唯有清晰的方向感,能引导从业者在复杂的行业生态中找准定位,明确发展路径,从而实现价值的有效积累。

呼吁主动构建可积累的人生系统

在区块链行业,从业者不应仅依赖外部平台或短暂的市场行情来决定自身发展。应主动构建可积累的人生系统,比如通过不断学习区块链核心技术,如分布式账本原理、智能合约开发等,提升自身专业素养,形成可迁移的技能优势。同时,积极参与行业社区建设,积累人脉资源与行业声誉,这些都是能够在长期发展中实现复利增长的关键要素,而非像一些投机者般,仅追逐短期的价格波动,忽视了自身能力与资源的沉淀。

以动态适应能力应对结构性困境

区块链行业面临着诸多结构性困境,如监管政策的不断调整、技术创新带来的市场格局变化等。从业者需具备动态适应能力,以灵活应对这些挑战。例如,当监管加强对加密货币交易的规范时,从业者应及时调整业务方向,转向合规的区块链应用开发或相关服务提供等领域。通过持续关注行业动态,不断更新知识体系,提升自身应变能力,方能在行业的结构性困境中寻得生存与发展之道,实现人生主权在系统裂缝中的重建。

人生不是等暴风雨过去,而是学会在雨中跳舞。