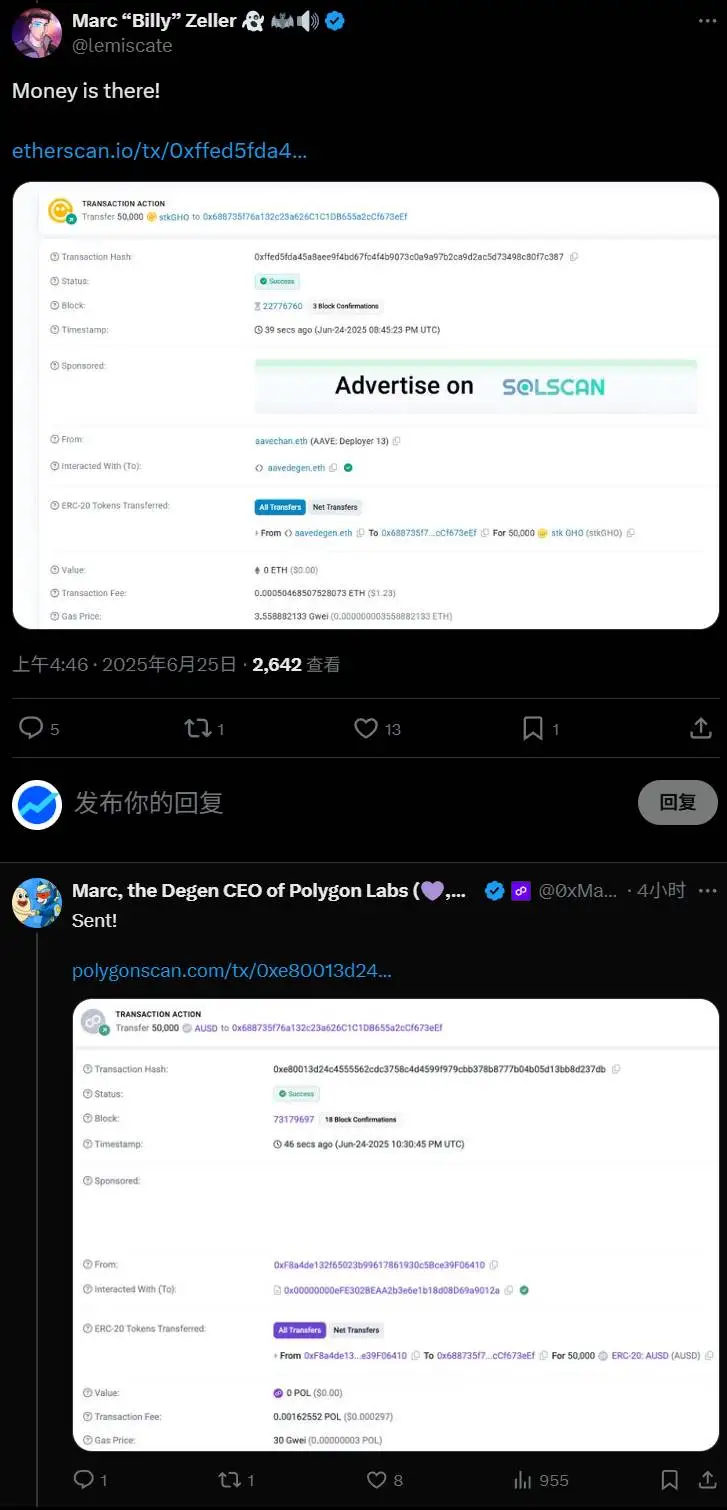

Aave生态贡献者Marc Zeller与Polygon Labs CEO Marc Boiron围绕Polygon“双代币”模式展开了一场5万美元的赌局。其核心条款为:以5万美元等值稳定币作赌注,托管人为知名加密KOL Cobie,数据源是CoinGecko,审判日是2025年12月24日晚8点(UTC时间),胜负取决于届时POL与新代币KAT的市值总和是否高于Polygon官宣Katana计划时POL自身的市值(23.87亿美元)。

双代币模式给区块链生态带来核心挑战。引入第二个代币时,可能出现如分散社区注意力、混淆价值主张、增加系统复杂性等问题,进而影响价值创造或导致价值稀释。

由此引出文章核心命题:在区块链领域,这种双代币模式究竟是创造了新价值,还是仅仅在蚕食和稀释原有的价值?这是一个亟待深入探讨且对行业发展影响深远的关键问题。

赌局形成的历史积怨与理念冲突

1. Polygon跨链桥激活提案引发的首次冲突

在2023年12月,Polygon社区提出一项激活其PoS跨链桥上“沉睡”资产以通过收益耕作增加财库收入的提案。在Polygon Labs的首席执行官Marc Boiron及Polygon社区看来,这是盘活资产的有效举措。然而,Aave生态的核心贡献者Marc Zeller却持有截然不同的看法。当时Aave在Polygon链上拥有数额庞大的资产,而跨链桥又是整个DeFi世界较为脆弱的环节之一。Zeller迅速在Aave社区发起反制,提议大幅提高Polygon上相关资产的借款成本,以此作为经济手段来“惩罚”他所认为的这种鲁莽行为,并强硬表态“Aave不应为Polygon的风险实验买单”。此次事件清晰地展现出双方理念上的巨大差异,Zeller所代表的Aave将风险控制置于首位,如同谨慎的银行家;而Boiron代表的Polygon则把生态增长作为首要任务,似大胆的帝国建造者。

2. Aave对风险控制与Polygon生态扩张的根本分歧

Aave作为重要的区块链生态项目,其核心贡献者Marc Zeller秉持着极为严格的风险控制理念。在他看来,任何可能对Aave在Polygon链上资产造成风险的行为都应被谨慎对待甚至抵制。而Polygon Labs在Marc Boiron的领导下,致力于生态扩张,积极探索各种途径以推动Polygon生态的发展壮大。例如上述提及的跨链桥资产激活提案,Boiron认为这是促进生态增长的契机,但Zeller却因担忧风险而强烈反对。这种对于风险控制与生态扩张的不同侧重点,构成了双方深层次的根本分歧,也为后续矛盾的进一步激化埋下了伏笔。

3. Katana代币发行成为矛盾激化临界点

2025年5月28日,Polygon正式官宣其生态明星项目Katana Network将发行自己的代币KAT。这一事件使得双方矛盾达到了新的沸点。Marc Zeller再次搬出他的“双代币魔咒”论,在最终敲定赌局的对话中,Zeller甚至尖锐地讽刺Marc Boiron,称这一切问题自六个月前Polygon搞Pre-PIP(Polygon改进提案的早期版本)时就已开始,那时POL的价格便开始下跌,皆是Boiron一方决策所致。这充满火药味的指责,深刻揭示了双方矛盾根源之深厚,也让这场原本基于理念的赌局,更多了几分个人恩怨的色彩,至此双方矛盾已极度激化,难以调和。

Zeller的双代币魔咒论:历史教训的警示

1. Terra/LUNA死亡螺旋的系统性风险案例

Marc Zeller所提出的“双代币魔咒”论,有着加密货币历史上诸多案例作为支撑,其中Terra/LUNA的死亡螺旋堪称典型且惨烈。在2022年5月,Terra/LUNA这一市值曾高达400亿美元的庞大生态系统,在短短一周内便灰飞烟灭。其核心架构为双代币模型,即算法稳定币UST与其治理代币LUNA。UST通过特定的套利机制与美元挂钩,理论上可维持币值稳定。然而,在极端市场压力下,该机制出现严重问题,变成了失控的印钞机。当UST因恐慌性抛售而脱锚时,套利机制要求大量增发LUNA来吸收UST的抛压,这使得LUNA价格迅速崩溃,而LUNA价格的崩溃又进一步加剧了市场对UST的不信任,如此便形成了一个无法挣脱的“死亡螺旋”。此案例清晰地展现出,一个设计存在内在缺陷的双代币系统,其风险并非呈线性增长,而是呈指数级爆发,最终导致了整个生态系统“1 + 1 = 0”的价值湮灭,充分说明了双代币模式可能引发的系统性风险危害之大。

2. Steem/Hive社区分裂的价值稀释效应

除了Terra/LUNA的案例,Steem与Hive的“社区内战”也为“双代币魔咒”论提供了有力佐证。2020年,因对波场创始人孙宇晨的收购行为不满,Steem社区的核心成员选择通过硬分叉的方式“出走”,进而创建了全新的区块链Hive。这次事件本质上是社区和资产的分裂,原有的网络效应被一分为二,流动性遭到稀释,开发力量也被分散。虽然没有出现像Terra/LUNA那样归零的情况,但曾经统一的社区被撕裂,原有的价值被两个相互竞争的代币瓜分,这完美诠释了Zeller论点中所提及的“价值稀释”效应。由此可见,双代币模式在某些情况下,可能因社区层面的问题导致价值被分散和稀释,对整个生态的价值创造产生负面影响。

3. 对Polygon模式的悲观预测逻辑

基于上述Terra/LUNA和Steem/Hive的案例,Marc Zeller对Polygon的双代币模式持有悲观态度并做出相应预测。在他看来,Katana的出现以及Polygon的双代币布局,存在诸多潜在风险。尽管Katana的诞生并非如Terra那般维系一个脆弱的算法,也不是像Steem/Hive那样因社区分裂而产生,但引入第二个代币这一行为本身,就可能因分散社区注意力、混淆价值主张、增加系统复杂性等因素,导致存量价值的稀释甚至毁灭。历史案例表明,双代币模型极易出现弄巧成拙的情况,所以他认为Polygon的双代币模式也难以逃脱类似的命运,在价值创造方面可能无法达到预期效果,甚至可能出现负面结果,这便是他对Polygon模式做出悲观预测的内在逻辑。

Boiron的Polygon 2.0战略解构

1. POL代币的超生产力代币定位升级

在Polygon 2.0战略中,核心代币从MATIC升级为POL,这并非简单的更名操作。传统的PoS代币如MATIC,其功能局限于在单条链上质押以获取该链收益。然而,POL的设计理念实现了重大突破,持有者将其质押后,能够同时为Polygon生态系统内的众多链提供安全及验证服务,并且还能在交易排序、生成零知识证明等多种关键环节发挥作用。如此一来,POL的价值不再单纯依赖某一条链的发展态势,而是与整个Polygon“价值互联网”的繁荣程度紧密相连。它犹如一台价值捕获的“抽水机”,可从生态内所有链的经济活动中源源不断地汲取价值,极大地提升了其在生态中的价值承载能力与战略地位。

2. AggLayer聚合层的技术创新与跨链革命

AggLayer作为Polygon 2.0蓝图的关键“神经中枢”,带来了跨链交互领域的重大变革。以往的跨链桥在连接不同链时,犹如连接两个独立国家的乡间小路,不仅路途颠簸,还存在诸多安全隐患,比如时常遭遇类似“劫匪出没”般的安全风险。而AggLayer则截然不同,它仿若一个超级国际机场的中央航站楼,具备强大的整合与协调能力。它能够将所有连接到它的Layer 2网络的流动性和状态进行统一管理,从而实现链与链之间近乎即时且无需信任的原子级跨链交易。这一创新不仅从根本上化解了此前对于跨链安全的担忧,还为用户打造了统一、无缝的优质体验奠定了坚实基础,有力推动了区块链生态内不同链之间的高效协同与资源流通。

3. Katana网络作为战略样板间的特殊使命

在Polygon的宏大规划中,Katana网络肩负着独特且重要的使命,它绝非是与POL争夺资源的存在,而是被精心塑造为一个“战略特种兵”式的角色。Katana的设计极具特色,在其所属链上,每个DeFi赛道仅允许存在一个头部协议(例如DEX领域的Sushi),通过这种方式实现了流动性的高度集中,有效规避了通用链上常见的流动性碎片化问题。同时,Katana还会借助代币激励、真实收益等手段,为这些独家合作协议注入强劲的经济动力。更为关键的是,Katana扮演着战略性的“样板间”角色,其核心价值并非单纯追求自身市值的攀升,而是在于能否成功展示AggLayer的强大效能,证明其是一个能够吸引海量流动性和顶级项目的可行技术范式。若Katana能够取得显著成功,它将成为AggLayer最耀眼的“广告牌”,吸引众多项目方踊跃加入Polygon的聚合生态,进而在理论上刺激了对POL代币的需求,推动整个Polygon生态实现指数级增长。

价值捕获机制的范式创新分析

1. Cosmos生态价值捕获难题的对比研究

Cosmos在区块链领域有着独特的地位,它率先提出由众多主权且互联的“应用链”构成网络的设想。尽管其生态内涌现出像dYdX、Celestia等诸多明星项目,且拥有独立且市值颇高的代币,但却面临着价值捕获难题。即这些项目所创造的价值,很难有效地回流并被生态的核心代币ATOM所捕获。Coinbase的相关研究报告也明确指出,历史上Cosmos生态的繁荣,ATOM持有者从中受益甚微。这一情况为后来者如Polygon提供了重要参照,促使其在设计价值捕获机制时,要极力避免类似困境。

2. Katana代币15%空投质押者的制度设计

Polygon针对价值捕获难题设计了一套独特的机制,其中关键一环便是Katana代币的处理方式。Katana会将其代币KAT总供应量的15%直接空投给POL的质押者。这一举措在生态扩张初期,就强有力地建立起新项目与核心代币POL之间稳固且正式的经济联系。与Cosmos生态中应用链可自由发展无需向核心代币持有者“纳税”不同,Polygon通过这种空投形式将类似“税收”的利益共享机制制度化。如此一来,持有并质押POL的投资者,就如同拥有了挖掘整个生态未来所有新项目价值的工具,为POL创造了直接且持续的购买需求。因为理性投资者会预期,未来从“聚合层突破计划”中毕业的项目,大概率会遵循相同的规则。

3. 金铲子效应与POL需求驱动模型

上述Katana代币的空投机制,催生出了显著的“金铲子”效应。投资者持有并质押POL,就等于手握挖掘生态新项目价值的利器,这使得POL的需求得到直接且持续的拉动。从更宏观的角度看,这构成了POL需求驱动模型的重要部分。当投资者看到持有POL能通过这种方式获取更多潜在收益时,会进一步激发对POL的需求。这种需求的增长,不仅有助于POL自身价值的提升,也会在整体上推动Polygon生态的发展,使其价值捕获机制更加完善且高效,与传统的如Cosmos生态在价值捕获方面形成鲜明对比,展示出Polygon在价值捕获机制范式上的创新之处。

终局预测与行业启示

1. 六个月时间窗口的市场情绪博弈

在这场围绕Polygon“双代币”模式的赌局中,六个月的时间窗口至关重要。从市场情绪角度来看,投资者的反应往往具有短视性且厌恶复杂机制。Marc Zeller一方占据一定优势,历史上Terra等案例的失败阴影仍笼罩着投资者,面对新的双代币模式,在短短六个月内,市场可能更倾向于因新模式的复杂性而持谨慎态度,甚至给予惩罚,而非看好其长远愿景去支付溢价。

而Marc Boiron一方虽有精巧设计与宏大叙事,如强制性的空投机制或能在短期内点燃市场的FOMO情绪,推动一波叙事驱动型上涨,但要在如此短时间内彻底扭转市场对双代币模型的悲观看法难度颇高。毕竟让市场迅速接受并信服Polygon复杂新颖的价值主张,不仅需技术完美,营销与社区动员也得达到极致,在年底宏观环境和市场流动性可能收紧的情况下,这无疑是巨大挑战。

2. 技术落地周期与叙事驱动的错位风险

Polygon的宏大战略,像AggLayer等创新设计,旨在从根本上重塑区块链底层基础设施。然而,技术的落地与实现价值往往需要较长周期。六个月对于这样的宏大项目而言太过短暂,AggLayer的真正价值和网络效应很难在2025年底前完全兑现。

此时就出现了技术落地周期与叙事驱动的错位风险。尽管叙事层面可通过如Katana项目等进行推动,引发市场关注与情绪波动,但技术层面若无法及时跟上,在赌局限定的时间内,可能出现市场预期与实际技术成果不匹配的情况,进而影响最终的市值表现以及赌局结果。

3. 长期价值验证的时间维度差异

这场赌局表面看是Marc Zeller与Marc Boiron关于Polygon双代币模式短期内市值表现的对赌,但从更宏观的行业角度,涉及到长期价值验证的时间维度差异问题。

Marc Zeller赌的是未来六个月的市场情绪,而Boiron和Polygon所谋划的更像是未来数年的行业格局。即便在2025年底的赌局中Zeller可能获胜,但这并不意味着Polygon的战略失败。其创新设计如AggLayer等可能在后续年份逐渐展现出强大的网络效应和价值捕获能力,只是在当前限定的六个月时间内难以完全体现。真正能判定胜负或许要等到2026、2027年等更长时间,当AggLayer上应用广泛落地,那时的赢家才是对整个加密行业发展有更大推动作用的一方。