摩根大通悄然提交“JPMD”商标申请,此举在金融与加密行业引发震动。这并非投机性代币发布或实验性试点,而是全球最大银行快速进军数字金融领域的重要举措。

其一,摩根大通提交JPMD商标这一动作,让行业敏锐察觉到传统金融巨头对区块链领域的深度布局,与以往金融机构相对保守的姿态形成鲜明对比,由此引发行业对未来金融格局变化的诸多猜测与热议。

其二,JPMD作为代币化银行存款的创新形式,有着独特意义。它由受监管的存款支持并在公共区块链上试点,代表着机构客户在摩根大通持有的美元存款,可在支持的区块链网络间转移、交易或用于支付,为传统金融与区块链融合开辟了新路径。

其三,此次事件堪称传统金融与区块链融合的标志性事件。摩根大通选择Base试点,涉及将JPMD转移到Coinbase以测试机构转账,这一从许可链向公链的战略转变,预示着传统金融机构在区块链应用层面的重大突破,也为行业发展提供了极具参考价值的范例。

JPMD的技术架构与产品特性

1. 基于区块链的客户存款运作机制

JPMD作为一种基于区块链的客户存款形式,在现有银行基础设施中能实现无缝运行。其本质是通过发行JPMD代币来代表机构客户在摩根大通持有的美元存款。这些代币具备在受支持的区块链网络之间转移、交易或用于支付等功能。例如,在摩根大通选择Base试点的过程中,涉及将固定数量的JPMD转移到Coinbase以测试机构转账,成功完成后,选定的机构客户可获得实时交易的访问权限。

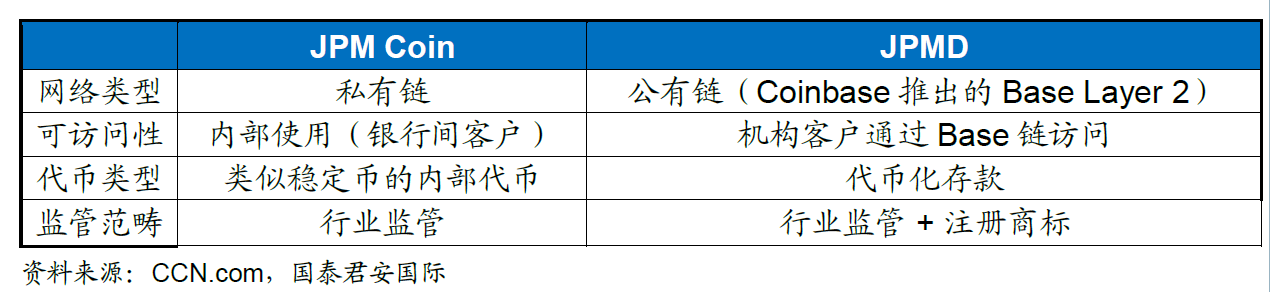

2. 与JPM Coin的技术迭代关系

摩根大通对数字代币早有涉足,其于2019年推出的JPM Coin已在私有区块链上处理了超1.5万亿美元的机构支付。而JPMD在此基础上进行了拓展,它使用了公链,带来了更广泛的互通性。JPMD扩展了JPM Coin的概念,允许与更广泛的区块链生态系统进行交互的链上转账,涵盖了基于以太坊的应用程序以及在Base上运行的机构等。

3. 全球首个公链银行存款代币的突破性

JPMD作为全球首个公链银行存款代币,具有多方面的突破性。与常见的稳定币如USDT等不同,JPMD完全集成到传统银行系统中,由监管监督下持有的真实银行存款提供支持,且专为机构使用而设计。目前虽仅供机构使用,但未来若试点成功且法规完善,其迭代有望支持跨境商业付款、资金管理解决方案以及公司财务的程序化结算等。从技术角度看,作为世界第一大银行推出的产品,JPMD有望在风险管理、运营以及产品创新等方面为该领域带来新的发展,为传统金融与区块链的融合提供了一种全新的、可信且合规的模式。

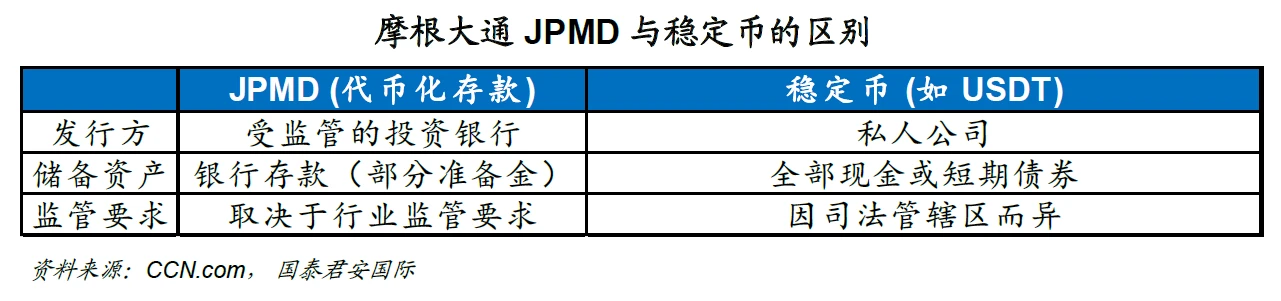

代币化存款与稳定币的差异化分析

1. 监管属性对比:银行发行vs私营企业

代币化存款(以JPMD为例)由受监管的银行直接发行,如摩根大通这样的大型银行,拥有数十年的运营和监管经验,其发行的代币化存款处于严格的监管监督之下。这种监管优势体现在多个方面,包括对基础银行服务(如余额管理等)的规范操作,以及符合现有的银行业法规框架。

而稳定币(如USDT、USDC等)通常由私营企业发行。以USDT为例,虽在市值和使用量方面曾占据主导地位,但它由私营公司运营,监管环境相对宽松,直至Circle于2025年6月的IPO使其在监管和透明度方面有所改善,不过与银行发行的代币化存款相比,整体监管力度仍存在差异。

2. 资产支持模式差异解析

代币化存款由部分准备金(如传统银行存款)支持,其目的是与银行系统深度集成,形成一个有机的整体。例如JPMD代币的发行,本质上是为了代表机构客户在摩根大通持有的美元存款,这种支持模式使得代币化存款与银行现有的资金运作体系紧密相连。

稳定币的资产支持模式通常是由现金或等价物按照1:1的比例进行支持。比如USDT就是旨在通过这种方式来保持稳定的价值,以便广泛应用于加密交易和DeFi领域,其资产支持模式主要聚焦于维持币值稳定,与代币化存款的支持模式有着明显区别。

3. 机构应用场景的互补性探讨

代币化存款(如JPMD)目前主要供机构使用,且设计上更侧重于与传统银行系统的完全集成。短期内,鉴于银行业法规限制,不太可能被零售客户使用。但从长远看,如果试点成功且法规进一步完善,其应用场景可拓展至跨境商业付款、资金管理解决方案以及公司财务的程序化结算等,为机构在维护监管标准的同时参与数字资产提供了途径。

稳定币则广泛应用于加密交易和DeFi领域,为加密市场的交易活动提供了相对稳定的价值尺度,满足了交易者在加密生态中对稳定价值交换媒介的需求。在机构参与加密市场交易等场景中发挥着重要作用。

由此可见,代币化存款和稳定币在机构应用场景上存在一定的互补性,分别在传统金融与加密金融领域为机构提供了不同的服务和价值。

Base链选择的战略深意

1. Layer2扩展方案的技术优势分析

摩根大通选择Base(由Coinbase开发的以太坊第2层区块链)进行JPMD的试点,这一举措凸显了Layer2扩展方案的诸多技术优势。Base具备高吞吐量的特性,能够在单位时间内处理大量的交易,满足金融业务频繁且大规模的交易需求。与此同时,其低交易费用的特点也极具吸引力,可有效降低交易成本,对于涉及大量资金流转的金融机构而言,这无疑是重要考量因素之一。

此外,Base与基于以太坊的基础设施兼容,这使得基于以太坊开发的各类应用程序能够较为便捷地与Base链上的业务进行交互,为JPMD的应用场景拓展提供了广阔的可能性。例如,允许与更广泛的区块链生态系统交互的链上转账,包括与以太坊生态中的应用程序实现互联互通,从而促进金融业务在不同区块链环境下的协同运作。

2. 与Coinbase生态协同的战略考量

摩根大通选择Base链,还蕴含着与Coinbase生态协同的战略深意。Coinbase作为知名的加密货币交易平台,在行业内拥有良好的监管声誉和庞大的用户群。通过在Coinbase的Base网络上发行JPMD,摩根大通能够借助Coinbase的监管优势,确保自身业务在合规的框架内开展,增强市场对JPMD的信任度。

同时,依托Coinbase庞大的用户群,JPMD有机会触达更广泛的受众,为未来扩展到更广泛的消费者和商业支付场景奠定基础。这种协同效应不仅有利于JPMD的推广与应用,还能促使摩根大通更好地融入区块链金融生态,探索更多基于区块链的创新业务模式,实现传统金融业务与加密领域的深度融合。

3. 许可链向公链转型的行业启示

摩根大通此举被业内人士视为从许可链向公链的战略转变。许可制区块链(如联盟链、私有链)通常要求节点参与网络需通过身份审核,主要服务于企业级场景,在数据透明性、抗审查性等方面存在一定局限,可能难以衍生出如Web3、元宇宙等依赖公链的颠覆式创新应用。

然而,此次摩根大通选择公链进行试点,为行业带来了新的启示。一方面,这表明在某些业务场景下,公链的开放性、去中心化等特性更能满足金融创新的需求,能够突破许可链在创新与产品开发层面可能面临的瓶颈。另一方面,也促使行业重新审视许可链与公链的关系,二者并非完全对立,而是存在融合发展的可能性。部分项目已尝试结合两者优势,如采用“许可 + 公链”混合架构,通过许可链处理私有数据,公链实现生态互联,为未来区块链产品开发开辟了新的路径。

传统金融体系的范式重构

1. 银行系统接入区块链的合规路径

在当前金融科技迅速发展的态势下,银行系统接入区块链已成为重要的探索方向。以摩根大通为例,其推出的JPMD便是银行接入区块链的典型实践。JPMD是一种基于区块链的客户存款形式,由受监管的存款支持并在公共区块链上进行试点。

在合规层面,它依托银行原有的严格监管体系,其发行的代币代表机构客户在摩根大通持有的美元存款,整个运作过程紧密围绕着银行既有的合规框架展开。例如,在转账、交易等操作上,都需遵循银行业相关法规的要求,确保每一步都处于监管的视野之内,这为银行系统接入区块链提供了一种可参考的合规路径模式,即在利用区块链技术创新的同时,不脱离传统金融监管的轨道,保障金融业务的安全性与稳定性。

2. 数字金融基础设施升级的三重价值

数字金融基础设施的升级借助区块链技术带来了多方面的重要价值。

其一,提升效率价值。如JPMD在现有银行基础设施中无缝运行,可实现更快速的资金转移、交易处理等操作,相比于传统金融业务流程,大大缩短了业务处理时间,提高了金融业务的整体运作效率。

其二,增强信任价值。区块链的分布式账本特性使得金融交易记录更加透明、不可篡改,这对于金融体系而言至关重要。以银行存款代币化为例,每一笔交易和资金流向都清晰可查,无论是银行与机构客户之间,还是在不同区块链网络之间的交互,都能基于这种透明性建立起更坚实的信任关系,减少了因信息不对称带来的信任风险。

其三,拓展创新价值。数字金融基础设施升级为金融创新提供了更广阔的空间。例如,随着更多的数字金融工具与区块链技术结合,未来可能会催生出更多新颖的金融产品和服务模式,像基于区块链的智能合约可以实现更加自动化、智能化的金融合约执行,为金融市场带来更多的活力与创新可能性。

3. 跨境支付与资本市场应用前景

在跨境支付方面,区块链技术有着巨大的应用潜力。以JPMD为例,虽然目前其主要供机构使用,但如果试点成功且法规进一步完善以支持更广泛应用,未来的迭代有望支持跨境商业付款等业务。通过区块链的分布式账本和智能合约技术,跨境支付可以实现更快速、低成本且透明的资金转移,无需像传统跨境支付那样依赖众多中间机构进行清算和结算,从而有效提升跨境支付的效率和降低成本。

在资本市场领域,区块链同样前景广阔。一方面,代币化的金融资产如JPMD可以在资本市场上进行交易、流转,为投资者提供了新的投资标的选择。另一方面,区块链技术可以提升资本市场的交易效率和透明度,例如通过智能合约实现自动化的交易执行和清算,减少人为操作失误和欺诈风险。随着更多金融机构像摩根大通一样积极探索区块链在资本市场的应用,未来有望推动资本市场向更加高效、透明和创新的方向发展。

监管科技与创新的平衡艺术

1. GENIUS法案背景下的监管适配

JPMD推出之际,正值美国参议院批准GENIUS法案,此法案对数字美元代币监管意义重大,一旦通过,将为其引入更明确的规则,涵盖储备支持及审计标准等方面。在此背景下,监管适配成为关键。以摩根大通的JPMD为例,它由受监管的银行直接发行,由部分准备金支持,与银行系统紧密集成。这种模式符合监管要求,区别于通常由私营公司发行的稳定币。监管优势使得JPMD这类存款代币在合规性上更具保障,能更好地适应监管环境变化,为传统金融机构在区块链领域的创新提供了合规范例。

2. 风险管理经验对数字资产的赋能

银行在长期运营中积累了丰富的风险管理经验,这对数字资产领域有着重要的赋能作用。像摩根大通这样的大型银行,拥有数十年的运营和监管经验,深谙如何管理余额等基础银行服务。在数字资产如JPMD的运作中,能运用这些经验有效把控风险。例如,通过合理配置准备金来保障代币价值相对稳定,同时在交易、转账等环节进行风险监测与防控。与一些新兴的加密项目相比,这种基于深厚风险管理经验的数字资产运作模式,为其在市场中的稳健发展奠定了坚实基础。

3. 金融机构数字化转型的合规范式

随着金融科技的发展,金融机构数字化转型势在必行。在这一过程中,合规范式至关重要。以摩根大通对JPMD的试点为例,其选择在公共区块链上进行试点,但并非盲目创新,而是在维护监管标准的前提下开展。从许可链向公链的战略转变过程中,依然注重合规性,确保机构转账等操作符合银行业法规。对于其他金融机构而言,这意味着在探索数字化转型时,要充分考虑监管要求,找到创新与合规的平衡点,如通过合理选择区块链平台、明确数字资产发行及运营规则等方式,实现安全、合法地在链上开展业务,推动金融业务的数字化升级。

代币化浪潮的未来演进方向

1. 现实世界资产(RWA)的数字化进程

当下,现实世界资产(RWA)的数字化进程正加速推进。诸如美国国债和债券等资产愈发多地被代币化,像贝莱德、富兰克林邓普顿等公司也积极探索利用区块链进行相关资产的发行与结算。这一趋势不仅拓宽了资产的流通范围与交易方式,更使得传统资产能在区块链的赋能下,具备更高的透明度、可追溯性以及交易效率,为金融市场注入新活力,进一步推动金融领域与区块链技术深度融合。

2. TradFi与DeFi基础设施的融合趋势

从长远视角来看,传统金融(TradFi)与去中心化金融(DeFi)基础设施的融合已然展开。随着各类数字金融工具与数字技术紧密结合,越来越多的代币资产在Solana等体系之上构建。在此过程中,传统金融机构正积极探索将自身服务数字化,涵盖从代币化存款到可编程支付等诸多方面。而DeFi领域的创新模式也在不断吸引传统金融的关注与参与,这种融合趋势有望打破两者间的壁垒,创造出更丰富多元且合规高效的金融服务生态。

3. Solana生态质押服务的启示意义

以Solana生态为例,其中的质押(staking)服务如Marinade Finance已颇具影响力。用户通过质押SOL(Solana区块链原生代币)可获得mSOL,mSOL不仅代表质押的SOL及累积奖励,还能在DeFi领域自由使用以赚取额外收益。它能自动将SOL分散委托给众多验证节点,操作便捷且收益可观,同时支持网络去中心化。这一模式为整个行业提供了启示,展示了如何通过创新的质押服务在保障网络运行的同时,为用户创造价值,也为未来链上金融交易的丰富化与衍生品化发展提供了借鉴,进一步促进与传统金融的融合。